2025年5月15日,武穴中学图书馆收到了一份特殊的礼物。退休特级教师陈炎春将自己历时数载编辑整理的两本著作郑重捐赠给了母校图书馆。这份沉甸甸的礼物不仅承载着一位教育工作者对家乡文化的深情厚谊,更凝聚了无数个日夜的心血与智慧。

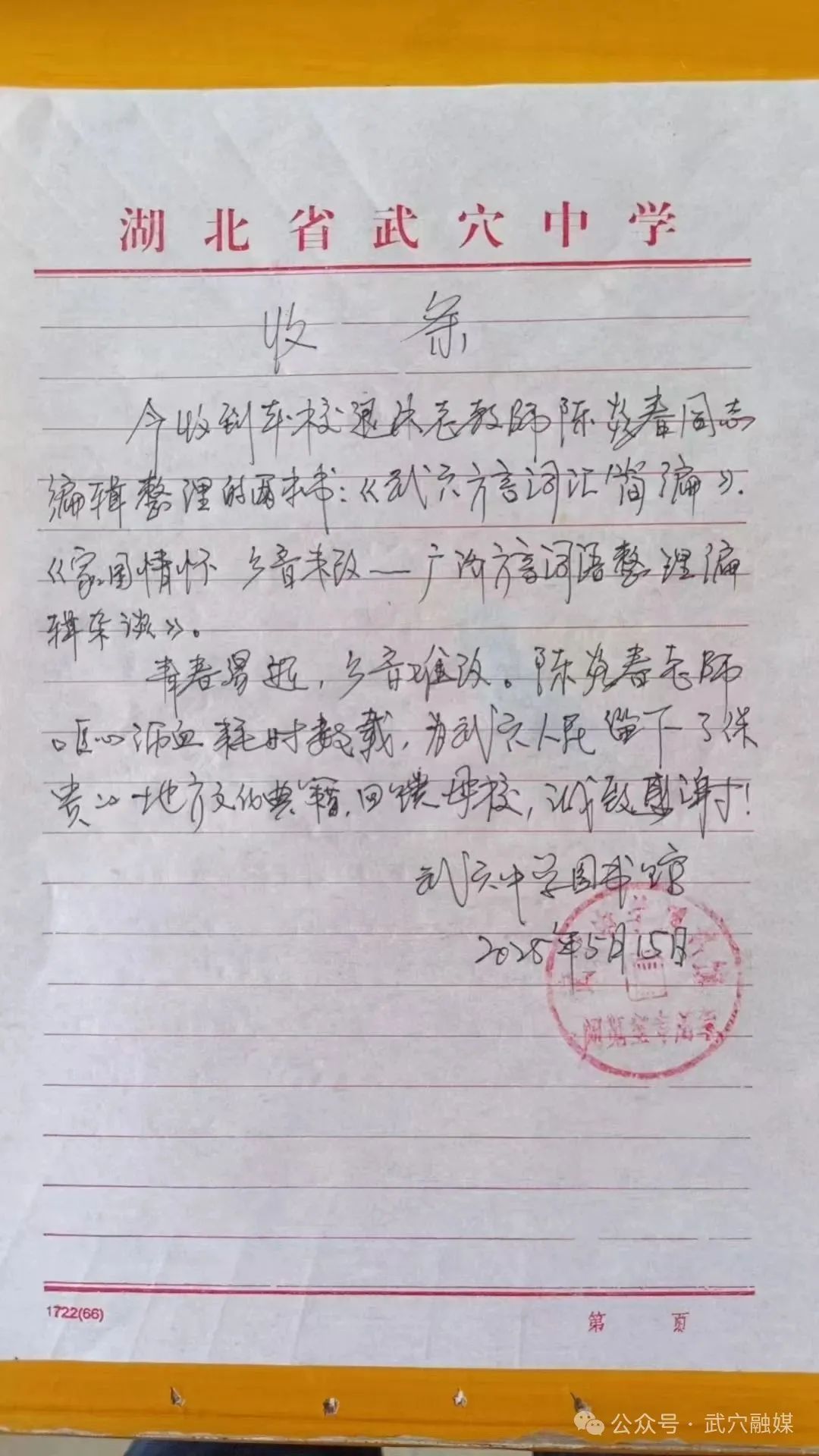

图书馆馆长胡有华在接收证明上写道:收到本校退休特级教师陈炎春同志编辑整理的两本书《武穴方言词汇简编》《家国情怀,乡音未改——广济方言词语整理编辑杂谈》。这位曾经也是陈炎春学生的馆长还特别附言:致敬陈炎春老师,他也是我的高中教师。简短的话语中饱含着对恩师的敬意与感激。

教育生涯:三尺讲台育桃李

陈炎春,1949年1月出生于湖北武穴,中共党员。1982年8月,从华中师范大学历史系毕业,陈炎春开启了长达数十年的教育生涯。2001年,凭借出色的教学成果和教研能力,陈炎春被评为中学特级教师,成为湖北省教育学会历史专业委员会会员,并担任黄冈市中学历史专业委员会副会长。

在二十多年的高中教学生涯中,陈炎春长期担任教研组长和教科所主任,带领团队不断推进教学改革。在他的指导下,武穴中学历史学科的教学质量稳步提升,高考成绩长期位居黄冈市各县一中的前列。据统计,他送走的近20届毕业生中,有十多位同学先后考入北京大学、中国人民大学等国内顶尖学府。陈炎春的教研成果同样丰硕。他先后在《历史教学》、《中学历史教学参考》等专业期刊上发表了13篇教研论文。这些论文不仅理论扎实,而且实践性强,对推动历史教学改革产生了深远影响。

文化使命:守护乡音传文脉

作为教学教研的排头兵,在2008年退休后,这位闲不住的老人并未就此停下脚步,他将目光投向了家乡文化的保护与传承。陈炎春敏锐地发现,随着城市化进程的加快和普通话的推广,武穴方言正面临着前所未有的危机。许多年轻人已经不会说地道的家乡话,一些富有特色的方言词汇正在逐渐消失。面对这一现象,陈炎春深感忧虑,方言是一个地方文化的活化石,失去方言,就失去了文化的根。正当陈炎春思考如何为保护方言尽一份力时,他得知了秦炯灵的事迹。秦炯灵是梅川镇两路中学的语文老师,从上世纪六十年代开始,他花费近三十年时间收集广济方言词条,手抄在备课本和练习本上。2018年前后,著名修志人舒中民(秦炯灵的学生,《鄂州医志》的主编)受秦炯灵的托付,将原始手稿翻印成电子文稿,并进行了第一轮修正整理。舒中民将修改过的文稿发送给陈炎春,请他作进一步的甄别、考证、诠释、整理和编辑。陈炎春欣然接受了这一重任,并参照《广济县志》、《武穴民间方言》及网络资源,增加了近四分之一的新的词条。

经过五年时间,六易其稿,《广济方言词汇简编》终于成形。这本326页、16.7万字的著作,凝聚了几代人的心血。陈炎春说:这不是我一个人的成果,而是秦炯灵老师、舒中民同志和我,以及无数关心广济方言的人共同努力的结果。

学术追求:“字正腔原”求真谛

在整理编辑方言词汇的过程中,陈炎春提出了“字正腔原”的理念。这一理念来源于国学大师、语言学家刘博平先生的《广济方言》。刘博平是广济籍的武汉大学著名教授,1963年发表的《广济方言》一文中,对200多个方言词汇进行了严谨考证。陈炎春解释道:“字不正使读者感到懵然无趣,腔不原让听者感到陌路生硬。”例如,以往把小孩喜好动手称作“漆贱”。按照“字正”原则,陈炎春将其改为“趋践”——“趋”即趋向,“践”即实践。他认为,这更准确表达了“喜欢动手”的含义,也体现了对孩子探索精神的肯定。

在注音方面,《广济方言词汇简编》采用了三种注音方式:国际音标、汉语拼音和对生僻字的汉字注音。这些注音都依据地道的广济方言读音,与标准普通话存在明显差异。比如“姐”字,普通话读“jie”,而广济话文读“zie”,白话读“zia”。

陈炎春特别强调:“方言是民俗文化的重要组成部分,整理既要通俗易懂,又要力求‘字正腔原’。”这种严谨的治学态度,使《广济方言词汇简编》成为一部兼具学术价值和实用价值的方言工具书。

文化内涵:方言中的智慧结晶

在《家国情怀,乡音未改——广济方言词语整理编辑杂谈》中,陈炎春深入探讨了广济方言的特色和文化价值。广济方言归属于江淮官话黄孝片,在很大程度上传承了自古以来汉语言的语音和涵义。

陈炎春指出,广济方言具有“字义相符,通俗易懂,比喻贴切,灵动活泼”的特点。从构词技巧看,有重叠、附加、转义等多种形式;从构词方法看,有比喻、夸张等丰富手法;从文化内涵看,则根植于生活经验和社会实践。在语法方面,广济方言有双宾句式、被动句式、比较句式等独特结构。这些语法特点反映了当地人的思维方式和表达习惯,是语言多样性的生动体现。

“广济方言字词,域外人听不懂的确实不少,看不懂的确实不多。”陈炎春说。这些方言词汇不仅是交流工具,更是文化载体,承载着武穴人民的生活智慧和情感记忆。从日常生活到农事经验,从为人处世到评判事物,方言中蕴含着丰富的文化内涵。

传承之路:老骥伏枥志千里

如今已76岁高龄的陈炎春,依然精神矍铄,思维敏捷。谈及为何在晚年投入如此大的精力进行方言整理工作时,他动情地说:“保护传承家乡文化,是对历史和未来的责任。”

陈炎春坦言,整理工作充满挑战。方言词汇的收集整理是一个持续的过程,有很多词汇尚未收录,“只好以待后贤”。他希望有更多年轻人关注和参与方言保护工作。

《广济方言词汇简编》目前还只是一本成形文稿,正式出版还必须得到市政府和相关部门的重视和支持。陈炎春计划与学校合作开展方言进校园活动,并希望建立方言数据库,利用现代技术保存和传播方言资源。

“青春易逝,乡音未改。”这是陈炎春常常挂在嘴边的话。在他看来,乡音是连接游子与故乡的情感纽带。从特级教师到方言守护者,陈炎春用行动诠释了教育工作者的文化担当。在这个快速变化的时代,我们需要更多像陈炎春这样的文化守护者,让广济乡音世代赓续,让永宁文化历久弥新。

通讯员丨帅又龙