央广网襄阳8月26日消息(记者赵玲)金秋时节,湖北省襄阳市枣阳市的桃园依旧繁忙。果农们不再埋头追求产量,而是精心疏果、科学管护,等待每一颗“皇桃”自然熟成、糖度达标。这里的桃产业,正悄然完成从“规模扩张”到“质效双升”的转型。

科技赋能,提质增效成共识

枣阳是“中国桃之乡”,桃树种植面积35万亩,年产量约55万吨,规模居华中地区之首。然而,过去以鲜果销售为主的模式,曾让桃农屡受市场波动困扰。“果贱伤农”现象时有发生,优质果卖不出好价、残次果无人问津,成为产业发展的现实瓶颈。

为打破这一局面,枣阳市推动桃产业全面升级,近年来着力打造“枣阳皇桃”区域公用品牌。

“‘质效提升’不仅关乎果品品质,更涉及产业链的延伸与附加值的提高,是增强市场竞争力的关键。”枣阳市皇桃产业发展中心主任主任张锐说,枣阳将“枣阳皇桃”供应链体系建设列为“先锋工程”,聘请专家团队制定《区域公用品牌顶层战略规划》,并成立产业发展中心,全面推动产业标准化、品牌化、链条化转型。

新鲜成熟的“枣阳皇桃”(央广网发 枣阳市委宣传部供图)

在枣阳市新市镇钱岗二村,果农们的观念悄然生变。“以前谁家桃结得多,谁就是能手。现在比的是谁家桃更甜、果形更好,才能真正挣到钱。”种植大户苗国存忙着将桃装箱,丰厚的收入让他喜上眉梢。而在三年前,即使桃丰收,销路和价格依然是大难题。

科技赋能成为提质关键。近年来,枣阳引进26个新品种,目前全市有110多个品种,依托早熟桃基础优势,科学配置早、中、晚熟品种结构,实现从5月至11月“月月有新品,周周有新味”。水肥一体化、生草覆盖、绿色防控等技术的广泛应用,使精品果率超80%,亩均纯收入提高至4000元以上。

延伸链条,一颗桃“吃干榨净”

除了鲜果销售的提质,枣阳还在深加工方面持续发力,全面提升产业抗风险能力和附加值。走进当地某水果罐头加工企业现代化车间,一颗颗鲜桃经过自动化分拣、清洗、去皮、挖核、灌装和高温杀菌等多道工序,化身为一罐罐色泽诱人、果肉饱满的黄桃罐头。

“公司在产销旺季每日可收购鲜桃60吨。”该企业负责人吴长鸿介绍,通过“订单农业”模式,公司与果农签订收购协议,既保障了优质原料稳定供应,也有效解决了果农销售难题。

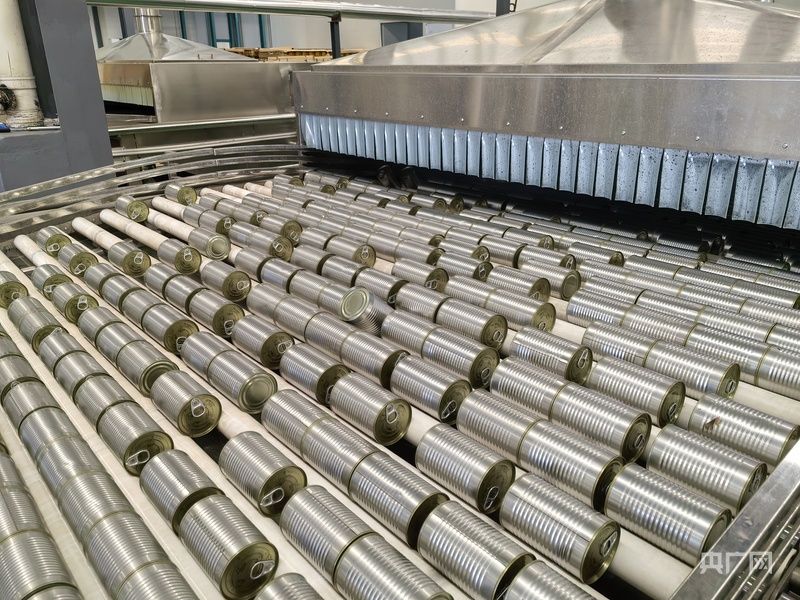

企业生产的各种不同包装的罐头(央广网记者赵玲 摄)

不仅如此,该企业还积极开发出桃脯、桃酒、NFC果汁、桃胶多糖口服液等高附加值产品,并将桃叶废渣转化为有机肥反哺果园,实现资源循环利用。目前,其销售网络覆盖长三角、珠三角、西南和西北地区。

窥一斑而知全豹,目前枣阳市已培育桃产业龙头企业15家,推出桃罐头、桃酒、桃胶、桃木工艺品等系列产品,产值超18亿元。

数字联通,优质优价卖全国

产业链条的延伸与数字化销售渠道的拓展同步推进,为“枣阳皇桃”走向更广阔市场注入新动能。当地搭建“皇桃供应链数字平台”,接入6500多农户、7600多个桃园数据,实现产销智能匹配。配套的冷链物流体系也全面升级,已建成冷藏保鲜库230座,储存能力2.5万吨,设立506个村镇寄递网点,保障鲜桃48小时内送达全国主要城市。

今年5月,108吨枣阳油桃顺利发往吉尔吉斯斯坦,实现了“枣阳皇桃”的首次直接出口。线上销售同样亮眼,30%的鲜果通过电商售出,电商销售占比持续提升。

生产线上封装好的罐头(央广网记者赵玲 摄)

“我们不仅要卖桃,还要卖景、卖文化、卖体验。”枣阳市农业农村局副局长刘重波表示,未来还将推动桃产业与文旅、康养等产业深度融合,打造“桃醉帝乡”精品线路,让“枣阳皇桃”从农产品升级为文化符号。

2024年,“枣阳皇桃”全产业链产值达83.27亿元,今年有望突破百亿元。从“论斤卖”到“论个卖”,从鲜果直销到多元加工,从传统种植到三产融合,枣阳皇桃的“升值记”,正是产业兴农的真实写照。