许多意外的发生

往往源于安全意识薄弱

麻痹大意

随着梅雨季一同到来的

还有夏季气温的迅速“攀升”

溺水事件也进入易发高发季

溺水,这个看似遥远的词汇

实则是意外死亡的“头号杀手”

进入6月以来

全国已发生多起溺水事件

↓↓↓

案例一

6月15日,河南省鄢陵县3名小学生结伴到鹤鸣湖广场游玩,在广场西侧浅水区捞鱼时不慎滑落至深水区(设有警示标志),其中1人从水中爬出并向附近人员求助报警,相关部门及时赶往现场救援,2人救治无效死亡。

案例二

6月14日,河南平顶山,一男孩野泳沉溺水底近半小时,男孩家属在一旁痛哭,大哥冒险下水将其捞起,经120抢救依然没能挽回生命。

案例三

6月8日,广西来宾市的3名儿童在没有监护人陪同的情况下,结伴到柳州市柳江区穿山镇五道村游玩,在徒步通过穿山河一处滚水坝时落水失联,不幸全部溺亡。

不仅是青少年容易发生溺水事件

成年人也要时刻保持警惕性

↓↓↓

案例一

2024年7月,河北省邢台市威县常屯乡,四名男子结伴外出游泳时不幸溺亡。事发地位于威县常屯乡老沙河流域内,溺亡四人均为成年男性,都是威县当地人,事发河道附近有禁游标志。

案例二

2024年4月,江苏省淮安市一男子在山阳湖潜水时不幸溺亡,当地工作人员称该男子遗体被发现时其脚上绑有哑铃。(部分潜水爱好者会在脚部绑哑铃以此来增加下潜重量)

案例三

2024年6月,广东惠州三栋镇一水库有人溺水,不幸身亡。事发当天,3人下班后结伴到水库游泳,但都未采取任何防护措施便下水,不料中途发生了溺水事件。

溺水悲剧令人痛惜

每一个消逝的生命背后

都是家庭难以承受的伤痛

成年人溺水

多半是高估了自己的能力

未成年人溺水

多半是家长教育看护不到位

溺水事件没有年龄和场所之分

多掌握一分应急知识

关键时刻就多一分安全

外出游玩时

一定要远离危险水域

溺水事故大多发生在野外水域

包括江河、水库、水塘、溪流等

其危险程度往往超出想象

在未经开发的水域进行

垂钓、野泳、潜水、游船等休闲娱乐项目

同样非常危险

↓↓↓

野外水域未知因素多:水面看似平静,但水下经常会有深坑、漩涡、暗流,很容易发生意外;有些水库、河道底泥松软,陷入泥沼后根本无法动弹;有些水下长有水草等植物,一旦脚被缠住,很难挣脱掉;江河岸边的一些过渡区域、缓冲区域,在这些地方玩耍可能会滑入深水区,发生意外。

野外水域水面、水底温差大:入水后,很容易出现抽筋、头晕等身体不适现象,潜在风险大。

野外水域地处偏僻:一旦出现体力不支等意外情况,很难在第一时间被救援。

很多人觉得只要会游泳

在水中就如同鱼儿得水

根本不用担心溺水

事实并非如此

↓↓↓

1

会游泳就不会溺水?

事实上——数据显示,相当一部分溺亡者都会游泳。大部分初学者在游泳池(静水)学的皮毛,根本不足以应对自然水域的各种复杂情况。很多人对自己的水性都过于自信。

2

溺水后都会大声呼喊?

事实上——溺水大多悄然发生。溺水时,吸入空气是第一需求。当人的口鼻在慌乱中短暂浮出水面,本能只会全力吸气,此时会有大量的水呛入气管,根本来不及发声。

3

带上游泳圈就能“保命”?

事实上——游泳圈不是救生设备!充气式塑料游泳圈本质上是玩具,并不能在游泳时有效保证使用者的生命安全。

4

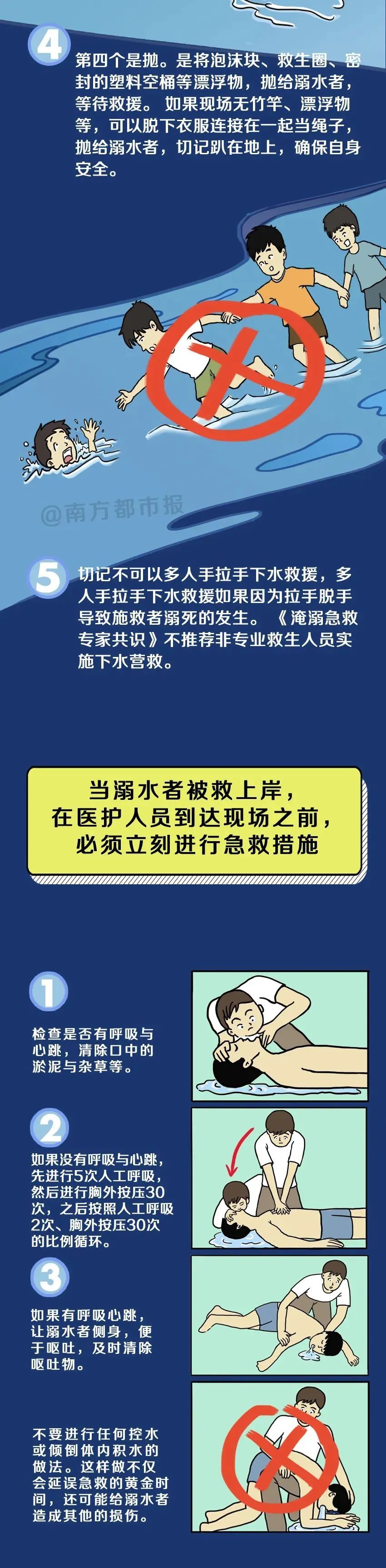

会游泳就能下水救人?

事实上——溺水者慌乱中求生时,力量惊人。因缺乏救援经验,热心群众贸然下水救援反被拖入水中的惨剧时有发生。非受过专业训练或者经验丰富者,切忌下水救人,应尽量使用长杆、漂浮物等工具实施救援。

5

“手拉手”能救上来溺水者?

事实上——手拉手救人很难救援成功,因为结成“人链”后,一旦有人因体力不支打破平衡,就会让很多人落水,造成群死群伤。

6

溺水者被救后,可以用“倒挂控水法”?

事实上——倒挂控出的水大部分是食道和胃中的水,对于溺水者来说,最致命的是吸入肺部的水。“倒挂控水法”不仅无法排出肺中的水,还可能把胃里的食物弄进气管,进一步增加阻塞呼吸道的风险。对于无呼吸无脉搏的溺水者而言,倒挂控水还会耽误最佳救治时机。

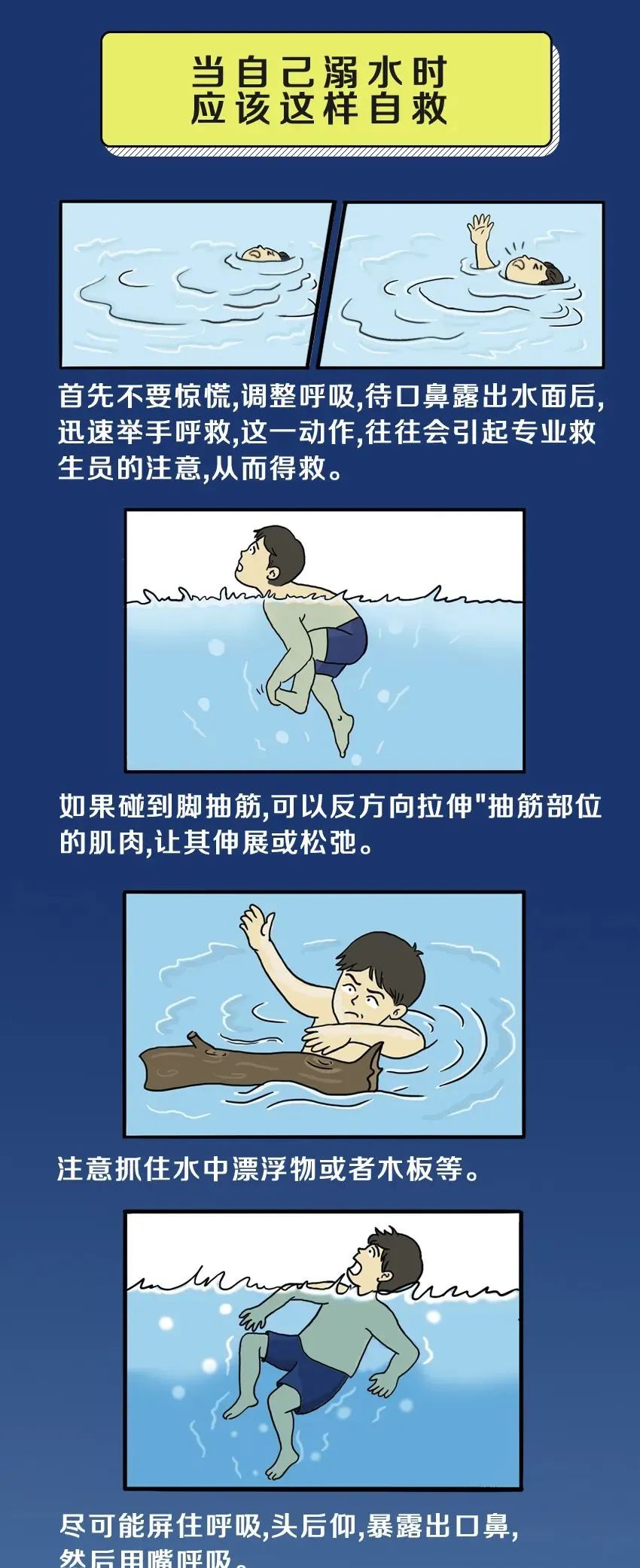

如果遇到溺水的情况

应该怎么办

下面这些应急知识

一定要牢记

↓ ↓ ↓

防溺水!防溺水!防溺水!

重要的事情说三遍

夏季是溺水高发季节

希望大家做好安全防范

切勿用生命“戏水”!