11月的武汉,南太子湖畔,2000多名岚图销司员工刚刚搬入东软软件园。窗外湖水泛光,楼内人影忙碌。年轻员工小金笑着说:“从沌口到南太子湖,不只是换了办公地点,是能感觉到整座城市的新能源气质更浓了。”

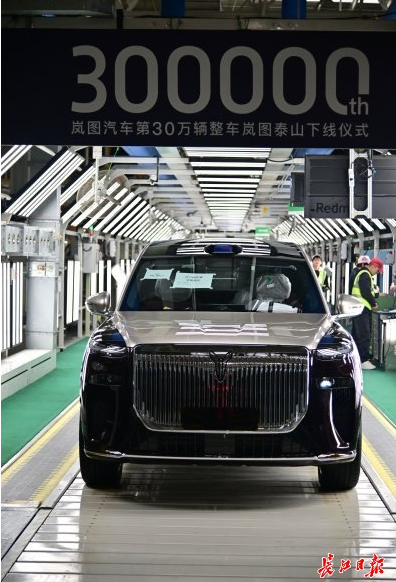

也是在这个秋天,岚图第30万辆整车下线。这一刻驶出生产线的,是定位为高端新能源车的新款岚图泰山。

30万,对岚图而言,是速度;对武汉而言,是一场进阶——从燃油到新能源,从制造到智造。

2025年11月10日,岚图汽车第30万辆整车,一辆岚图泰山在武汉经开区岚图云峰工厂下线。

“造车改变一座城”到“新能源重塑一座城”

“向上人生路,相伴有岚图!”

武汉经开区岚图云峰工厂总装车间,岚图汽车第30万辆整车下线仪式现场,灯光闪烁、掌声齐鸣。在场员工们齐喊出口号,透着热烈与自豪。

30多年前,武汉第一次因为汽车而改变。

那时的沌口还是农田。神龙30万辆轿车项目落地,武汉跃升全国三大轿车基地,武汉经开区也从15平方公里扩展到200多平方公里,孕育出第一个万亿级产业。那是燃油时代的“武汉发动机”。

“当时神龙30万辆下线,整个武汉都在谈论沌口。”退休的老东风人武斌琦仍记得那场盛况,“我们第一次觉得,造车能改变一座城。”

时代变了,热度没变。

过去,因为有富康、CR-V,武汉人以“我们造的车卖到全国”自豪;现在,中国家庭选择岚图梦想家、岚图知音、岚图追光,武汉人以“我们生产新能源热门车型”而自信。

当年,东风派队伍远赴法国学技术;如今,岚图分布式驱动、中央集中式架构、800V快充等量产技术,不断突破瓶颈,形成全栈自研优势,瞄准行业的“第一”和“唯一”。

从引进、模仿,到自研、超越——这段跨越,比沌口到军山的地理距离更远。

“新能源汽车不是在电子产品上装轮子,而是在重新发明汽车。”武汉新能源汽车产业协会秘书长师广有说。

武汉的转身,是主动的。他谈到,现在的产业园不再只是提供厂房,而是产业承接、科研支持、城市配套一起上。岚图销售公司搬入南太子湖,也是城市在为新能源企业“扩容”与“提速”。

2025年11月10日,岚图汽车第30万辆整车,一辆岚图泰山在武汉经开区岚图云峰工厂下线。

十万周期“折上折”,岚图速度为何这么快

从第一辆到第30万辆,岚图用了不到五年——三个“十万辆”周期呈现“折上折”。

“岚图速度”为什么这么快?技术跃迁与体系成熟,缺一不可。

“自立自强,是我们央国企发展的底线。”岚图汽车董事长、总经理卢放说。

五年间,岚图完成了新能源车的体系建构。黄金工厂满产运转,年产能15万辆;4月启用的云峰工厂,让岚图汽车产能翻倍。

岚图首席运营官蒋焘介绍,云峰工厂冲压、焊装已实现全面自动化,其中一条生产线全部实现国产化——从机器人到工业软件再到控制芯片,全栈自主。“这是一条完全属于中国的智能产线。”

云峰工厂的每一处细节都在向更高层级跃迁:设备参数实时上传云端,一旦波动即刻报警;每台车下线前都要经历模拟老化实验,相当于“上路一千公里”的全生命周期测试。

“质量是我们的生命线。”蒋焘说,“如今智能车的质控,不只是硬件检测,更是软件的长期监控。”

“安全,是最大的豪华,也是最大的用户利益。”卢放介绍,岚图泰山搭载500线高清激光雷达,可探测数百米之外;琥珀电池、云BMS系统提供多重防护。前不久,岚图与央视联合进行了极限试验——高空坠落、电钻穿刺、底部冲击,全程未发生热失控,性能远超国家标准。

在绿色制造上,岚图也走得更远。黄金工厂年自发电量达2200万度,云峰工厂采用锆化前处理技术减少重金属排放,涂装线实现零废水排放。

技术之外,是体系的生长。

五年间,岚图逐步形成完整的“技术—制造—用户”闭环:自主架构(ESSA、天元)、智驾系统(乾崑与鲲鹏双路线)、核心零部件研发、电池安全标准、自研软件能力——所有关键环节都“握在自己手里”。

在中国新能源车企竞争激烈的背景下,“达产30万辆”已成为行业的标志节点。

记者观察发现,一些新势力品牌从量产到30万辆,往往需要四至五年。而对于央企高端品牌来说,岚图能在不到五年内完成这一跨越,本身就是一次“加速跑”。

岚图云峰工厂总装车间。

配套企业本地化达40%,城市与企业双向奔赴

汽车产业是武汉的重要支柱产业,东风是武汉和武汉经开区工业经济增长的“压舱石”。城市和企业同频共振、相互支撑,推动汽车产业转型发展迈上新台阶。

数据显示,今年1—10月,东风公司武汉基地整车产量58万辆、同比增长6.2%;其中新能源车产量26万辆、增长52%;岚图汽车10月交付17218辆,1-10月累计同比增长82%,实现稳健“九连涨”,展现强劲的增长动能与发展潜力。

武汉经开区新能源车产量占整车比重达52%,超过全国平均水平。

这种协同,不只体现在生产端。目前,岚图带动的配套企业本地化率已提升超过40%,并推动多家供应商把研发中心搬到武汉。“我们提供载体,他们带来技术,这是共创共赢的生态。”蒋焘说。

城市也在用更开放的姿态回应——提供绿色电力、智能制造配套、人才住房等全链服务,从“招商引厂”到“引链筑城”。南太子湖片区聚集起新能源汽车研发、软件开发等创新力量;武汉经开区的云峰工厂群,也成为武汉智能制造的代表。

仪式结束,有老用户笑着说:“我以前是20万分之一,现在是30万分之一,以后还要坚定地成为50万分之一。”

30万辆,不是终点,是武汉与岚图走向未来的再一次启程。

“我们希望用更短的时间,迈向下一个50万辆、100万辆。”卢放展望,岚图跑出央企的新能源新速度,也要跑出武汉的未来感。

(长江日报记者汪甦 通讯员张莹莹 摄影:记者周迪)