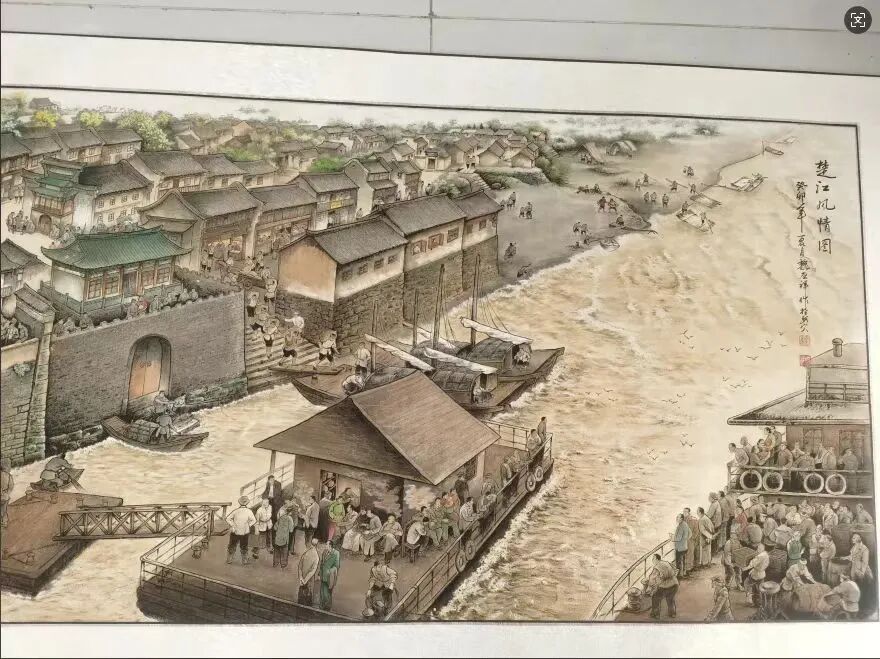

在武穴,有这样一位老人,他叫魏应祥,被人们誉为武穴的“张择端”。张择端以《清明上河图》,将北宋汴京的繁华长卷永载史册;而魏应祥,则用八年时光,精心绘制出《楚江风情图》,让民国时期武穴的烟火盛景,在画卷中缓缓苏醒,重现于世。

魏应祥老师,是土生土长的武穴街老居民。他曾在原广济县新华印刷厂、文化馆工作,对这片土地的一草一木、一砖一瓦,都饱含着深情。他先后师从薛立柱,又远赴浙江美术学院,得多位名师指点,潜心学艺,绘画技艺日益精湛。退休之后,当他再次凝视《清明上河图》时,心中涌起一股强烈的冲动:要为自己的家乡武穴,也创作一幅能留存历史记忆的长卷。

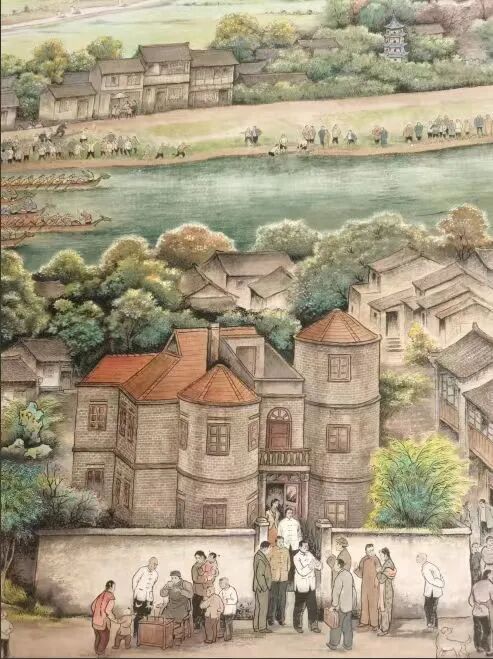

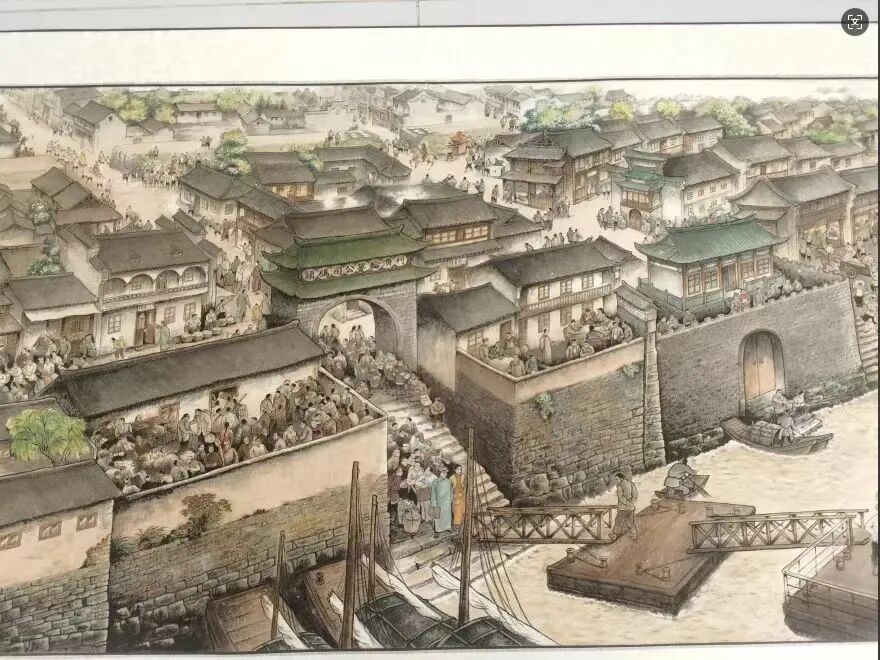

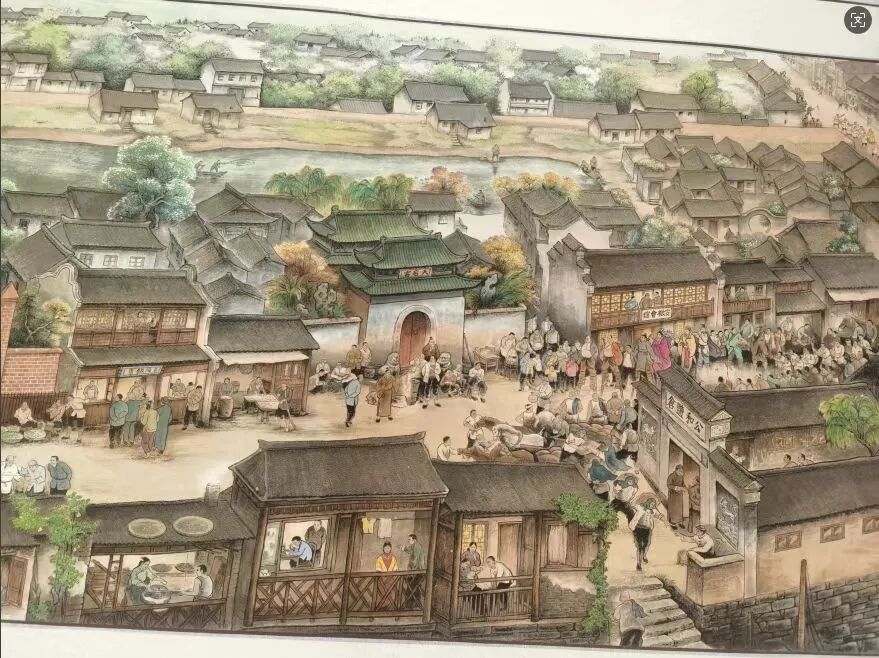

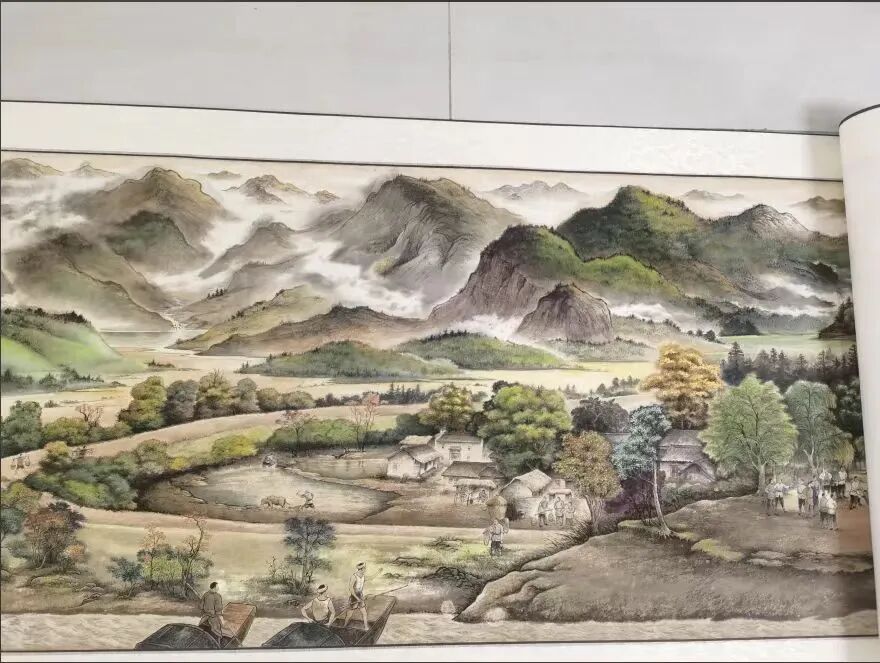

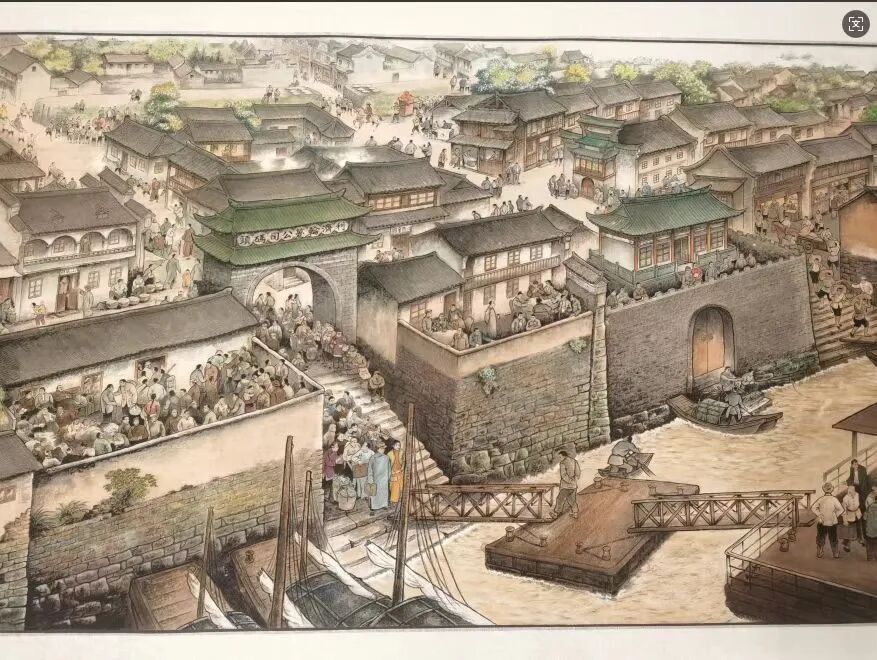

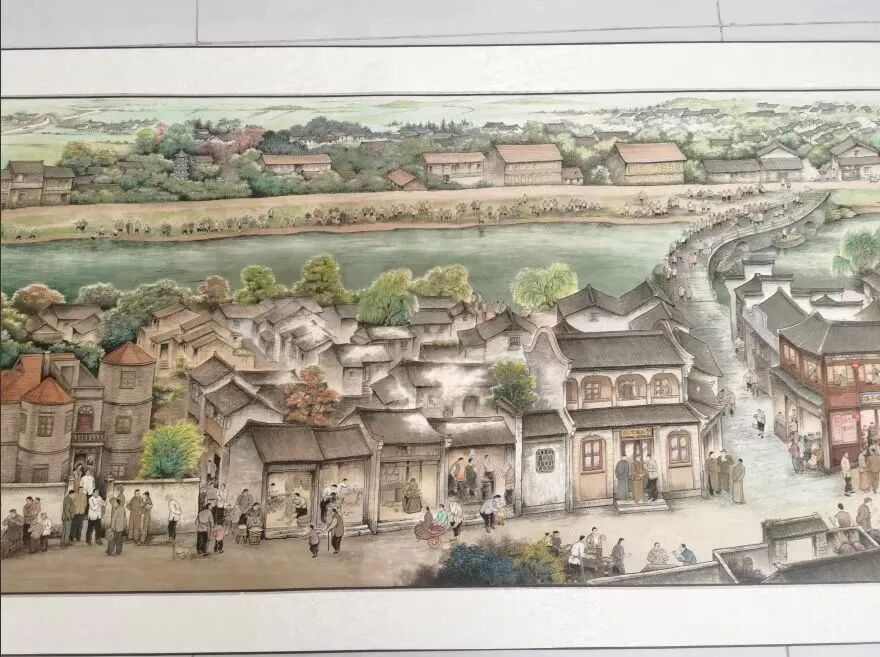

于是,在他那间取名为“草堂斋”的小屋里,魏应祥开始了漫长的创作之旅。他如同一位执着的时光匠人,将自己对武穴的热爱,一笔一画地融入《楚江风情图》中。这幅长11米、宽0.75米的画卷,以武穴民国年间为历史背景,从当年的河街正码头起笔,一直延伸至田家镇到半壁山。

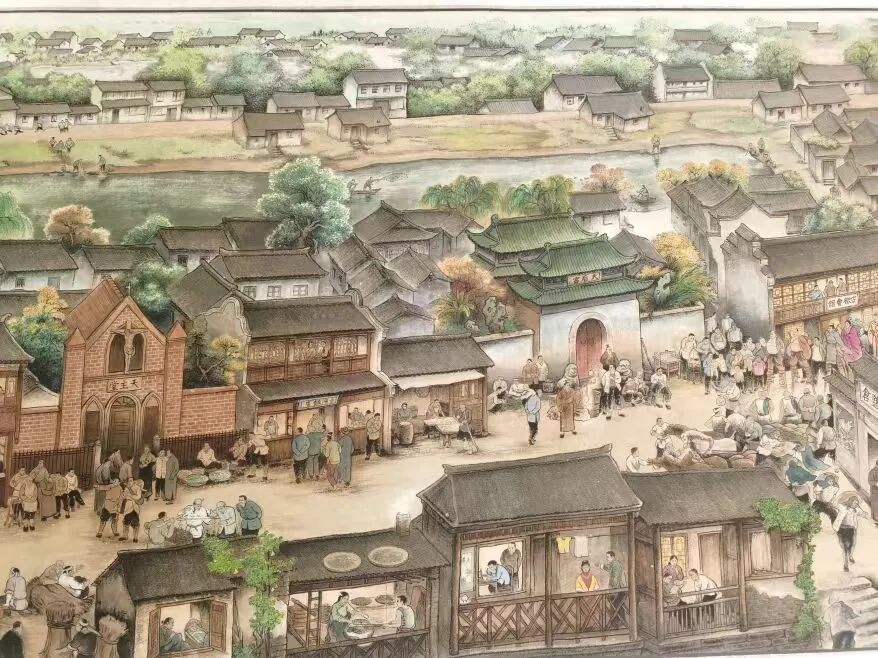

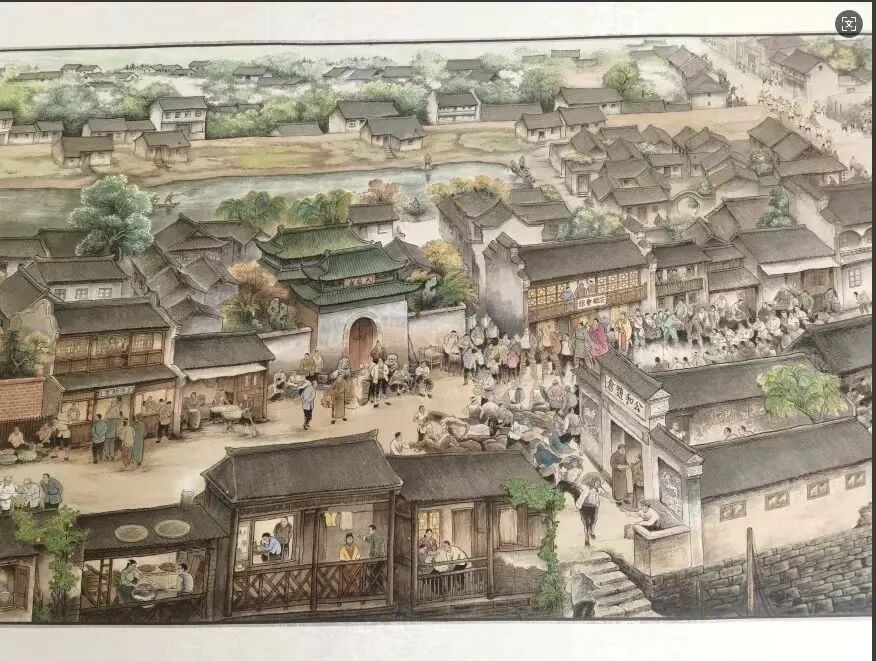

展开画卷,仿佛能听到民国时期武穴街头的喧嚣与热闹。画中1500余个人物,形态各异,栩栩如生。有身着长衫、手摇折扇的文人雅士,在茶馆里高谈阔论;有挑着担子、走街串巷的小贩,大声吆喝着售卖货物;有穿着粗布衣裳、辛勤劳作的工人,在码头搬运着货物;还有天真烂漫的孩童,在街巷间追逐嬉戏。500余间房屋,或古朴典雅,或充满生活气息,商铺旅馆、茶馆、酒楼等一应俱全,展现出当时武穴商业的繁荣。

除了《楚江风情图》,魏应祥还有许多优秀的作品。《香山九老秋兴图》《童年趣事》等,都从不同角度描绘了生活的美好与趣味。他还致力于地方文化的传承,接近绘制完成的长篇连环画《岳家拳的故事》和《张朝宗告经承的故事》,以及计划绘制的《日军入侵广济罪行实录》,都承载着他对家乡历史文化的尊重与传承的责任。

魏应祥老师就像武穴的“张择端”,用手中的画笔,为武穴留存下了珍贵的民国记忆。他的作品,不仅是艺术的瑰宝,更是研究武穴民国时期政治、经济、文化、社会生活等方面的重要图像资料。让我们透过《楚江风情图》,再次感受那逝去的民国岁月里,武穴的烟火盛景与独特魅力。

作者丨周中金