《西游记》作为

中国古典四大名著之一

其创作背景与地理原型

一直是学界研究的热点

关于“花果山”的原型地

学界存在连云港云台山、

宜阳女几山等多种说法

但缺乏系统性证据

武穴市太平山

因其独特的地理环境、历史传说

及与原著作者吴承恩的关联

成为“花果山”原型的新兴研究对象

本文作者通过多维度论证

揭示了太平山与《西游记》花果山

在文化渊源和创作素材上的深层联系

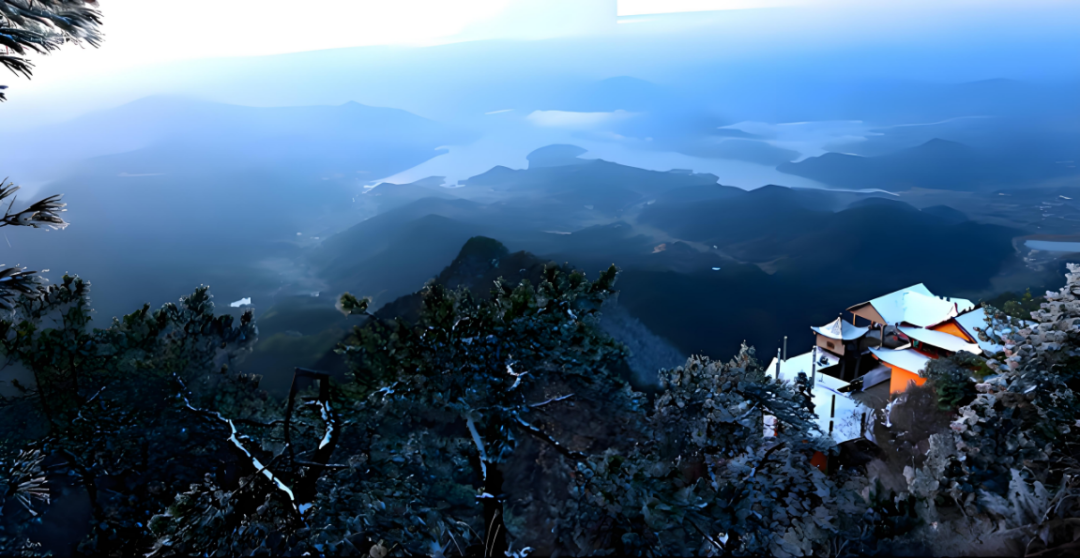

1. 山势地貌的对应。太平山位于武穴北部匡山腹地,东连一尖山,西接横岗山,四周群峰耸立,怪石嶙峋。横岗山古称“横江山”,据《汉书·地理志》记载,古时此山耸立于九条大江之中,史称“茫茫九派”“沧海横流”。山下为古“彭蠡泽”,即孟浩然的唐诗《自浔阳泛舟经明海》中的“明海”所在地,海子地(海之底)地名至今尚存,与《西游记》中“势镇汪洋,威宁瑶海”的描写完全吻合。横岗山主峰“天柱峰”海拔815米,如一柱擎天耸入云霄。大雾弥漫之时,该山第二峰“耸翠峰”又如大地之根巍然屹立,与原著所写的“百川会处擎天柱,万劫无移大地根”象征意象高度一致。

2.水文特征的相似。《西游记》中“一派白虹起,千寻雪浪飞”的瀑布景观,在太平山古荆竹河(今通天河)的“龙潭飞瀑”得到完美体现。清同治《广济县志》山川志记载:“荆竹河,源出东冲(今一尖)诸水,至明水山悬岩数十仞,飞瀑直下,喷沫鸣雷。冬日听之似多喜声,春夏则震怒如霆,排击不测,记所称飞瀑奇绝者。”瀑布上方曾有一跨度30米的石拱桥,石桥一侧巨石之上刻有“凌云渡”三字,与《西游记》中灵山脚下的“凌云渡”同名,这种对应绝非偶然。

3.生态系统的匹配。太平山属亚热带季风气候,雨量充沛,动植物资源丰富,拥有苍鹰、锦鸡、啄木鸟等80多种鸟类,豺狼、虎豹、野猪、猕猴、蜥蜴等120多种兽类及爬行类动物,以及银杏、灵芝、黄精、蕙兰、七叶一枝花等大量珍稀植物。这种“奇花瑞草,修竹乔松”的生态环境,与《西游记》对花果山的描写如出一辙。这里春季鸟鸣蝶舞,百花争艳;夏季清风拂绿,云海翻浪;秋季霜染红叶,野果飘香;冬季红梅傲雪,银装素裹,是一座名副其实的“花果之山”。

1. 石门与猴王出世。太平山中部的石门景观,高约三丈,圆围二丈有余,就像刀削斧劈,从中崩裂,炸开的两块石头宛如城墙耸立两旁,当地人称“猴王出世石”。相传隋朝年间,有石猴从中蹦出后,专为老百姓驱赶野兽,照看庄稼,保护牲畜,是当地人的保护神。这一传说与《西游记》第一回中仙石产石猴的情节几乎完全一致。

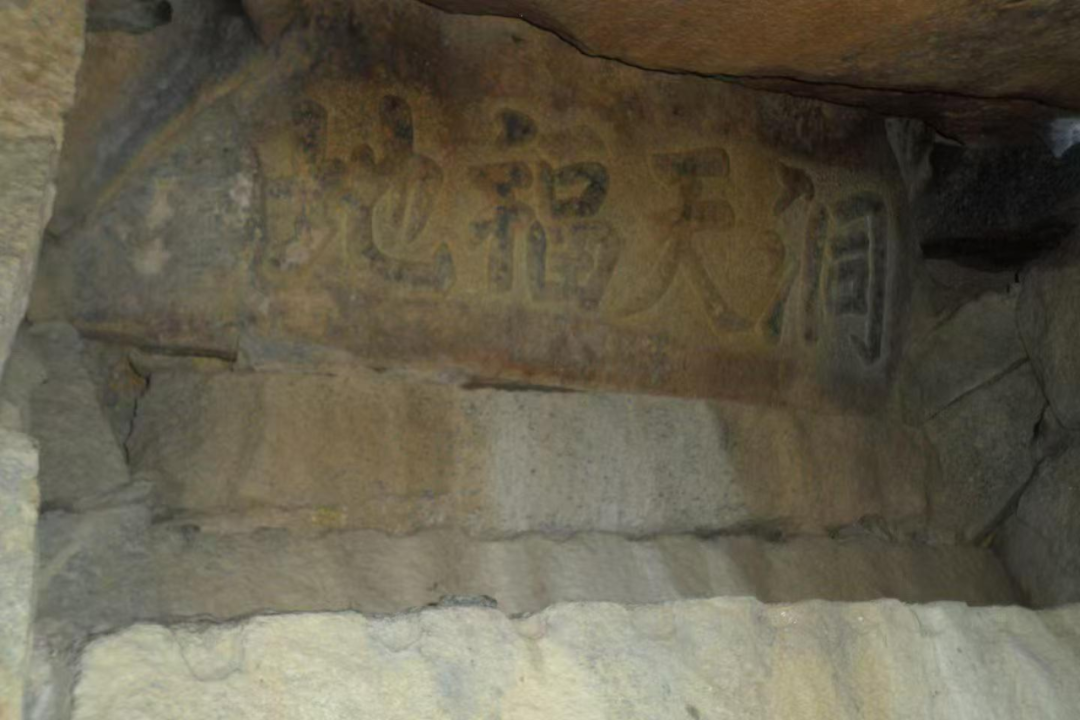

2.藏密洞与水帘洞。藏密洞位于太平山下,洞内正上方刻有“洞天福地”四个楷书大字,雨季时瀑布垂挂如帘,当地人称“水帘洞”。洞内有石桌、石凳、石椅等器物,与原著描写的“花果山福地,水帘洞洞天”高度吻合。

3.牛角石与牛魔王。太平山北部的牛角石,形似被打断一只角的牛头,当地传说为神猴与牛魔斗法所化。山下藏密洞附近的“黄牛院”至今流传野牛修炼成精、建立“牛魔洞府”的传说,与《西游记》中牛魔王的形象形成对应。

4.游鸿寨与猴王寨。山中的游鸿寨自古流传石猴出世、降妖除魔、护佑百姓的故事,隋末唐初、清同治年间,先后有当地志士占山为王、劫富济贫,其除暴安民的“山寨王”事迹,与孙悟空在花果山洞天福地结拜“七大圣”的情节相互呼应。

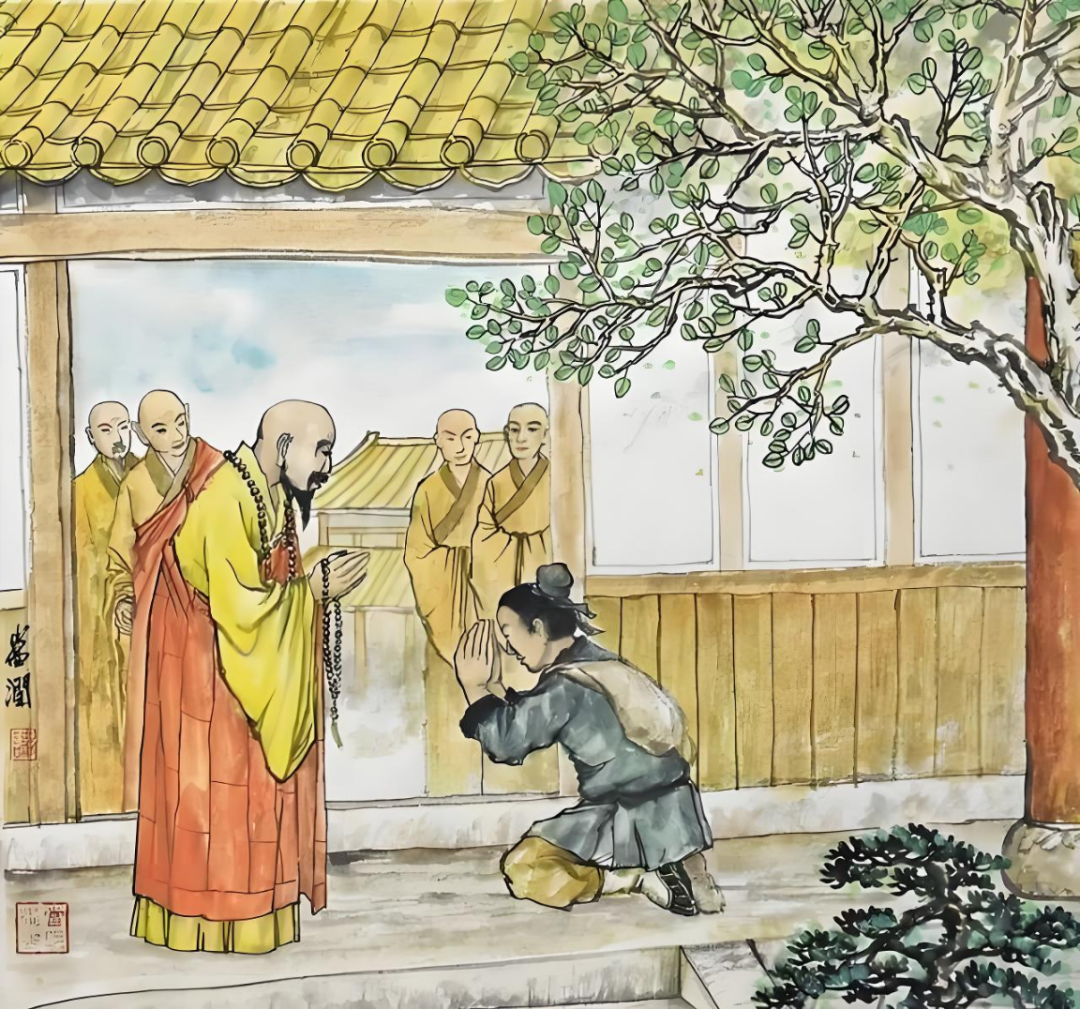

1. 禅宗文化的影响。武穴禅宗文化底蕴深厚,匡山脚下的梅川镇(原广济县城)是禅宗四祖道信的出生地,四祖、五祖、六祖均在匡山(太平山)一带传法修道。中国西游记文化研究会学术中心副秘书长、江苏海洋大学教授徐习军认为,《西游记》中大量呈现“禅院”“禅僧”“禅林”“禅堂”“禅诗”“参禅”等禅宗术语,特别是孙悟空的出世与五祖出生的传说描写一致,菩提祖师传法孙悟空的情节,与五祖弘忍密传六祖慧能的故事如出一辙,这些写进《西游记》中的独特传说是历史上著名的禅宗公案,足以证明《西游记》出自匡山地区。

2. 神猴崇拜的传统。太平山深处的西来古寺早在隋唐时期就供奉齐天大圣,比《西游记》成书早900多年。中国西游记文化研究会常务理事、著名《西游记》成书研究专家、江苏淮阴师范学院教授蔡铁鹰多次考察后认为,武穴西来古寺历代供奉齐天大圣,寺庙后山又有宋代茶花、元代和尚墓,百姓家中至今供奉孙悟空,这些充分说明,此地齐天大圣信仰远远早于吴承恩创作《西游记》的明代。特别是2014年发现的“石猴”雕像,进一步证实了当地悠久的神猴崇拜传统,这与清代《蕲州志》记载的匡山周边乡民有祭祀二郎神、举行者(孙悟空)名的习俗一脉相承。

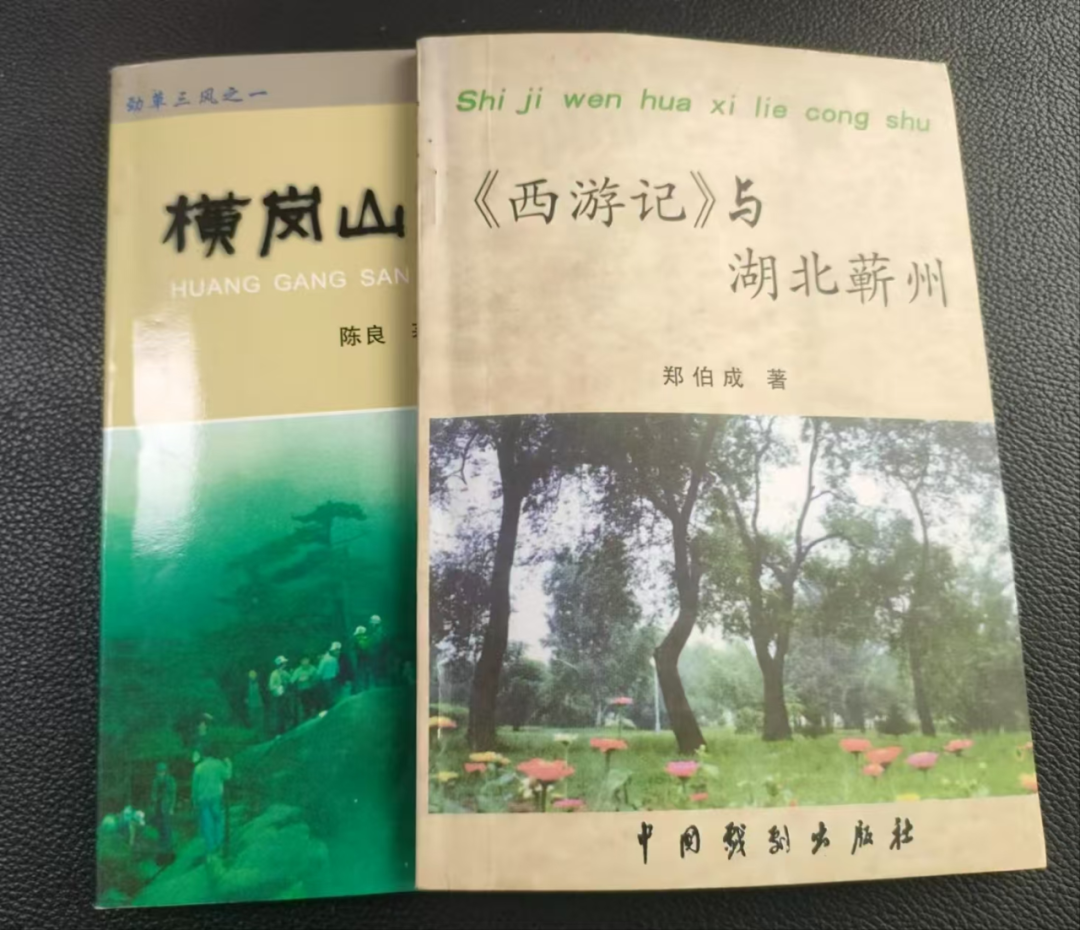

3.吴承恩的采风经历。吴承恩出任蕲州荆王府纪善,这在史学界已成定论,其采风路线主要覆盖鄂东匡山地区(今蕲春、武穴、黄梅交界处),也已无异议。蕲春学者郑伯成在其1999年出版的《〈西游记〉与湖北蕲州》一书中考证,吴承恩的采风线路为:蕲州→菩提→四望→匡山(横岗山、太平山、一尖山)→云丹山→苦竹→古角→仙人台,始终沿山川而行。值得注意的是,蕲州辖地流传大量《西游记》相关传说,而邻近的黄州辖地则无此类传说,这也进一步印证了吴承恩在此采集素材的史实。此外,太平山的“鲍照读书台”是吴承恩凭吊古人所到之处和创作灵感来源。吴承恩与南朝诗人鲍照同为淮安人,且文风均以“俊逸”著称。太平山鲍照读书台可能激发其浪漫主义创作,间接影响了《西游记》的奇幻叙事。这种“实地考察—艺术加工”的模式,既符合文学创作规律,也揭示了《西游记》与鄂东地理文化的深层关联,为研究小说成书提供了重要实证。

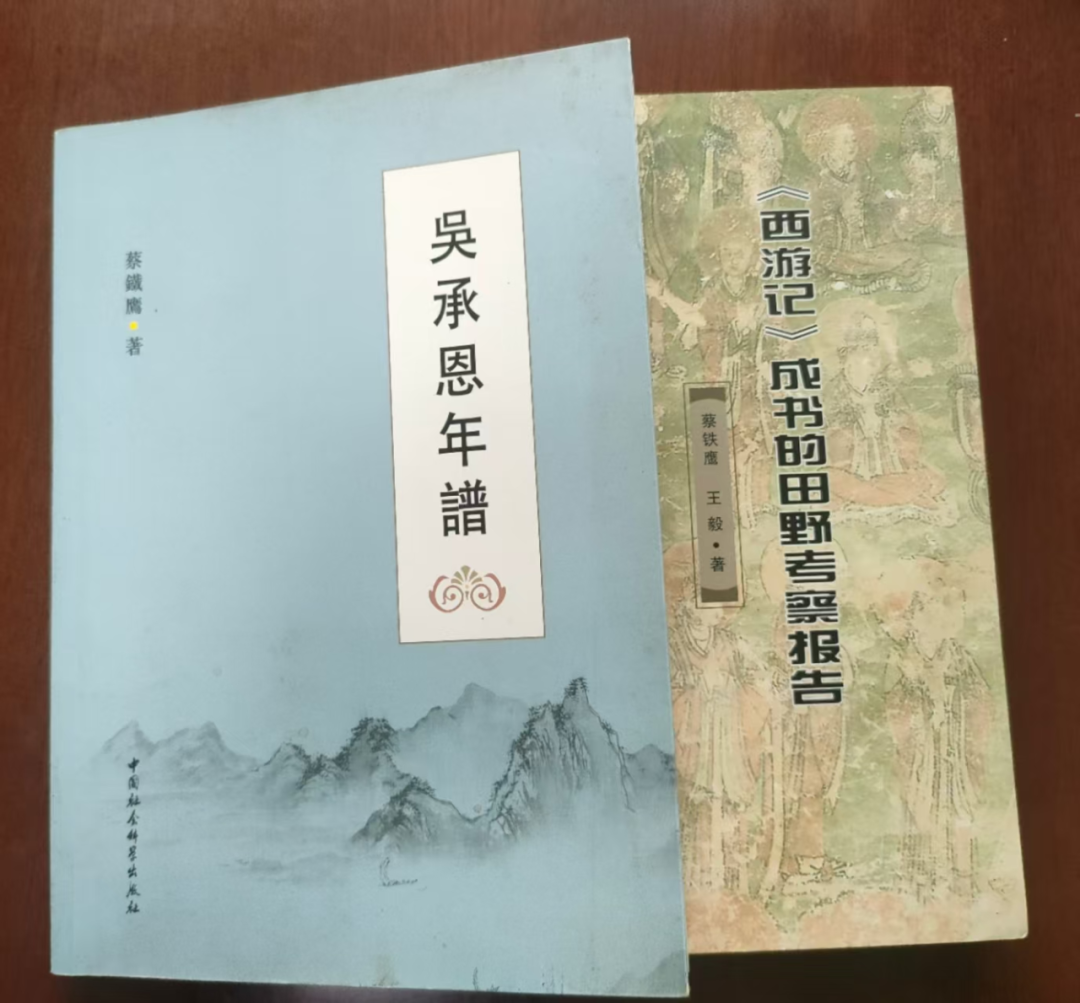

1. 文献考证。西游记专家蔡铁鹰为探究《西游记》成书,多次考察古蕲州府辖地及武穴太平山,并依据吴承恩墓地出土的“荆府纪善”棺材板、吴承恩诗文《宴凤凰台》中的蕲州地名、《荆藩家乘》中的玉华宫等史料,确定吴承恩实际到任过湖北。他编著的《吴承恩年谱》记载,吴承恩于隆庆二年至四年(1568一1570年)任职“荆府纪善”。专家学者据此推断,吴承恩以蕲州广济匡山禅宗典故和民间故事等为背景素材,对唐、宋、元、明以来各种版本西游故事进行演化再创作,最终形成了百回本《西游记》。

2.学术共识。蕲春学者郑伯成的研究进一步证实了吴承恩匡山采风的可信性,这一结论与武穴匡山学者王筱春2003年7月5日在《鄂东晚报》发表的《花果山与太平山》一文相互印证。王筱春文中提及,早在上世纪60年代就有当地老者发现太平山景观与《西游记》中的花果山高度相似。近年来,竺洪波、刘怀玉、李儒科等全国学者通过文献与实地考察,提出“《西游记》成书于古蕲州”的论断。武穴学者胡雄杰、张保国、干海波等进一步论证“西游故事发源于匡山”,发表《灵圣匡山与〈西游记〉的不解之缘》等相关论文30余篇。2014年12月,20位专家在武穴召开研讨会,一致认定匡山为“《西游记》成书背景地”,标志着这一观点获得学界广泛认可。

3.文旅验证。武穴全市拥有300余处与《西游记》高度契合的文化遗迹,如通天河、藏密洞、猴王出世石等。2013年起,学者系统考证吴承恩与古蕲州及匡山的关联,研究成果获国内众多权威媒体广泛报道。2020年启动“中国《西游记》大遗址公园”建设规划,2024年与山西娄烦、河南宜阳达成战略合作,借势《黑神话·悟空》热点实现客流激增。目前正推进通天河4A景区创建,3.5亿元的广济云端、5.8亿元的大话嘻游等重点项目,打造“文化+生态+研学”复合业态。专家徐习军指出,武穴通过学术研究与产业开发的深度融合,正推动匡山从区域文化地标向国际级西游文旅目的地升级。

全国多地虽自诩“花果山”原型地,但多仅凭地名相似或单一景观对应。武穴匡山则凭借三大核心优势形成无可比拟的系统性证据链:一是仅匡山地区就拥有桃树岭、仙人洞、乌龟石、八卦顶等100余处西游关联地名景物及60多个民间传说构成的完整“西游文化生态”;二是具备“地理景观-宗教文化-历史人物(吴承恩采风)”三位一体的创作支撑体系;三是实现从“猴王出世”到“灵山取经”的全故事场景对应。这种从单一景点到全域覆盖的文化基因关联,不仅为《西游记》研究提供全新视角,更使匡山成为具有世界级IP潜质的文化地标。太平山作为匡山西游的“文化内核”和“花果山”原型,其价值已超越地域范畴,正在成为诠释中国神话文学创作的经典范例。

武穴太平山以其独特的地理风貌、深厚的文化积淀、丰富的民间传说,以及与吴承恩创作经历的密切联系,构成了《西游记》“花果山”最合理的原型地。这一发现不仅为《西游记》研究提供了新的视角,也为中国传统文化的传承与创新开辟了实践路径。随着研究的深入和文旅开发的推进,匡山地区有望成为具有国际影响力的西游文化胜地。

作者丨朱志勇 吴学书