2025年4月4日清明时节,余川镇青蒿村上杨垸的沙土路上,一位步履匆匆的中年人驻足许久——他是“全国公安系统二级英雄模范”杨建华之子杨洁昌,从北京千里返乡为父母祭扫。春风拂过墓碑上的鎏金姓名,杨洁昌的思绪随之飘向父亲波澜壮阔的一生。

作为武穴中学首届高中毕业生,杨建华的求学路充满艰辛。1941年生于抗战时期的他,作为家中长子,在贫寒家境中几近辍学。1959年,他带着母校宽容的欠费记录和“知识改变命运”的信念,考入武汉大学化学系。1964年毕业时,他毅然选择投身国家公安科技事业,从此将个人理想融入保卫家国的征程。

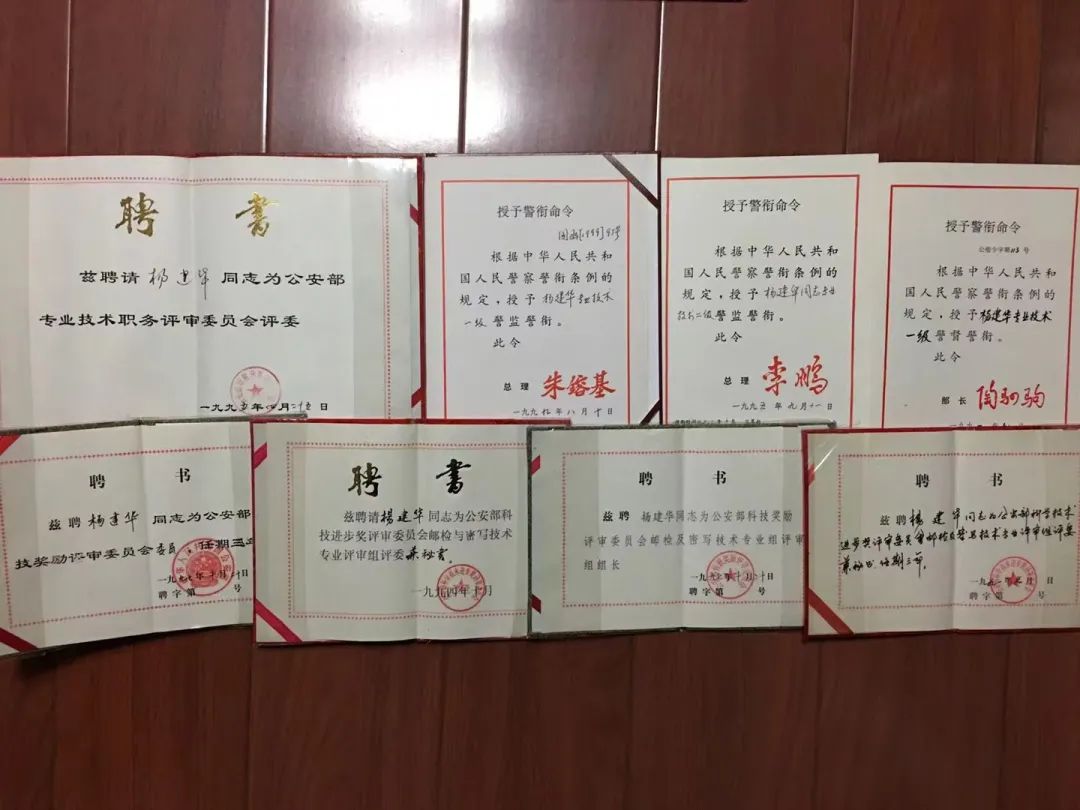

在公安部工作的数十年间,先后在公安部五局、公安部第一研究所、公安部第二研究所工作,始终奋战在公安科技前沿。1986年工作调动到公安部第二研究所(即公安部物证鉴定中心)后,历任培训处、科技处处长,先后荣获国家科技进步一等奖一次,三等奖两次,十余次斩获部级及所级奖励。1994年获得国务院政府特殊津贴,1996年获评“全国公安科技英才”称号并被公安部授予全国公安系统二级英雄模范。58岁晋升一级警监警衔——这些由国务院原总理朱镕基、李鹏等国家领导人及公安部原部长陶驷驹签署的荣誉证书,见证着他在公安科技领域的卓越贡献。

与他相濡以沫47年的妻子朱银坤,同为武穴中学杰出校友。他们一个深耕有机化学技侦应用,一个在公安部第一研究所默默奉献,将母校“崇学尚理”的校训化作守护平安的实际行动。2016年朱银坤离世后,杨建华将对妻子的思念化作归乡执念,最终在2023年魂归故里,与妻子合葬于这片生养他的土地。

“父亲常说,他的根在武穴中学的老教室。”杨洁昌抚摸着泛黄的校友名录感慨道。尽管在北京生活了半个世纪,杨家始终保留着武穴方言的乡音,家中相册里珍藏着1959年高中毕业照——那个穿着蓝布衫的清瘦少年,眼中闪烁着走出大山的渴望。如今,他计划将父亲的荣誉证书捐赠给母校的校史馆:“这些证书不仅是个人荣誉,更是武穴中学'艰难困苦玉汝于成'精神的实物注脚。”

在杨洁昌的记忆里,父亲晚年常念叨武穴中学的老校长和班主任,牵挂着家乡的教育发展。这种深厚的桑梓情怀,正通过杨家三代人延续:他的子女虽生长在首都,却能准确说出“武穴中学位于广济县城”的历史沿革,懂得“一级警监”肩章上的橄榄枝象征着平安守护。

暮色渐浓时,杨洁昌在父母墓前种下两株雪松。春风掠过墓碑,仿佛捎来老校友们的絮语——在武穴中学的校史长河中,杨建华夫妇的故事或许只是一朵浪花,却凝聚着那代人“科技报国、落叶归根”的赤子之心。正如杨洁昌在回忆录中所写:“真正的英雄未必都在聚光灯下,那些将个人理想融入国家发展,把人生答卷写在家乡土地上的人,才是我们最该铭记的星辰。”

当清明细雨浸润青蒿村的沃土,杨建华的事迹正通过校史馆的玻璃展柜,向新一代武穴学子诉说着:何为知识改变命运,何为赤子家国情怀。这或许就是最好的纪念——让奋斗者的精神,在故乡的土地上永续传承。

通讯员丨帅又龙