素有“黄金水道”之称的长江航运一派繁忙景象。 (湖北日报全媒记者 薛婷 摄)

浩荡长江,见证天地英雄气;

沿江两岸,传承千秋英烈魂。

湖北,长江干线流经里程最长的省份。

从武昌首义的枪声到渡江战役的号角,长江之滨的每一寸土地,都浸润着红色基因,镌刻着英雄足迹。

时光流转,昔日英烈的出生地、牺牲地,已化作创新发展的热土。

荆楚新貌,长江为证。

在我国第十二个烈士纪念日来临之际,湖北日报全媒记者沿长江探访恩施、宜昌、荆州、武汉、黄冈等地,聆听英烈故事,感受时代巨变。

大江奔涌,不舍昼夜;英烈浩然,精神永存。

让我们以长江为脉、以英烈为魂、以传承为志,在涛声中回望历史,用新时代“长江之歌”告慰英灵,砥砺前行。

毛主席亲笔签批的共和国“第一号烈士”殉难地由贫困村蝶变全国红色美丽村庄

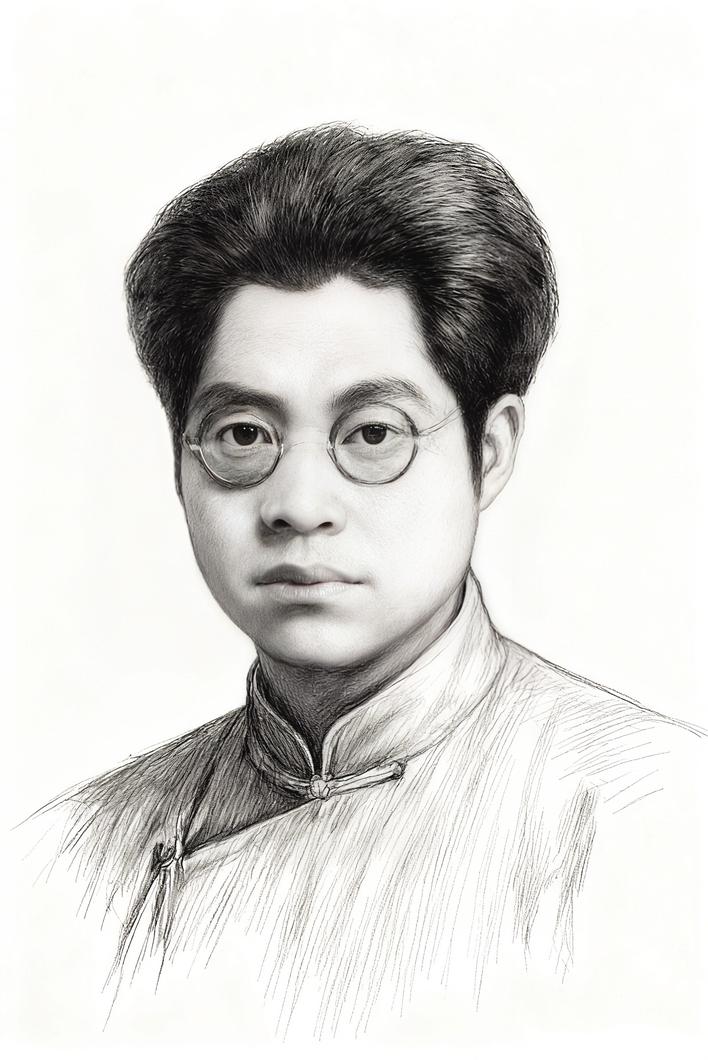

段德昌(1904—1933) 湖南省南县人,1925年加入中国共产党,黄埔军校第四期学生,我党建军初期的杰出军事家。1933年5月1日,在巴东县金果坪乡江家村牺牲。2009年,段德昌入选“100位为新中国成立作出突出贡献的英雄模范人物”。

湖北日报全媒记者 张泉 通讯员 黄朝鹏 谭艳坤

9月25日,秋雨绵绵,走进长江之滨的巴东县金果坪乡江家村,红色文化气息扑面而来。

3公里长的金果红道两旁,“红”字行书造型的路灯一字排开,红色灯体采用“昌”字造型,以此纪念献出年轻生命的共和国“第一号烈士”——段德昌。段德昌烈士陵园、红三军保卫局旧址、红三军枪炮局旧址……红色遗迹一线串珠,形成这条完整的红色旅游线路。

“1922年入长沙雅各中学读书,参与组织马克思主义学习小组;1925年6月加入中国共产主义青年团,9月转入中国共产党……”在段德昌烈士陵园拾级而上,石阶上铭刻的一行行文字,无声地叙述着烈士短暂而光辉的一生。

在洪湖苏区,段德昌指挥粉碎敌人多次“围剿”。1932年秋,红三军在敌人第四次围剿中失利,他率红三军第九师转战3500余公里,到达湘鄂边。

1933年4月,在湘鄂西苏区开展的第三次“肃反”运动中,段德昌被“左”倾代表夏曦诬为“改组派”强行逮捕,关押在位于江家村的红三军保卫局。5月1日下午,他高呼“同志们,永别了!祝革命早日成功!中国共产党万岁!”昂首挺胸走向刑场,从容赴死。在行刑前,他说,不要用枪,省下一颗子弹去打敌人。

中华人民共和国成立后,毛泽东主席为其亲属签发了中央人民政府第一号《革命牺牲军人家属光荣纪念证》。

上世纪80年代,金果坪乡挖掘、收集、整理红三军相关遗迹、史料过程中,在其墓穴原址修建了段德昌烈士墓和烈士陵园。

如今,陵园周边的山坡上,沉甸甸的白柚果挂满枝头,成为致富“金果”。作为全村最大的白柚种植户,陈千钊承包的200亩果园即将迎来丰果期。在他的带动下,江家村白柚种植面积达7500余亩。随着村里红色旅游的兴起,他与朋友合伙开设的民宿,今年营业额已超过100万元。

江家村党支部书记张友郡介绍,该村是全县最偏远的山村,受交通条件制约,曾是全县最贫困的行政村。从2019年开始,村“两委”充分发掘红色文化资源,利用国家美丽乡村建设专项资金,先后建设了游客接待中心、红三军在巴东革命历史陈列馆等一批红色旅游设施,同步改善水电路网等,发展红色旅游,带动全村民宿、农家乐发展到十几家。

2021年,江家村红色旅游线路入选“建党百年红色旅游百条精品线路”,江家村也被评为全国红色美丽村庄。红色旅游带动了全村茶叶、药材和柑橘、白柚等小水果种植产业的发展,村集体经济收入呈几何倍数增长。

去年,江家村集体经济收入过百万元,村民人均年收入近2万元,成为全县闻名的小康村。

临刑前写下“砍头不要紧,只要主义真”童年奔跑过的峡江边崛起一座新城

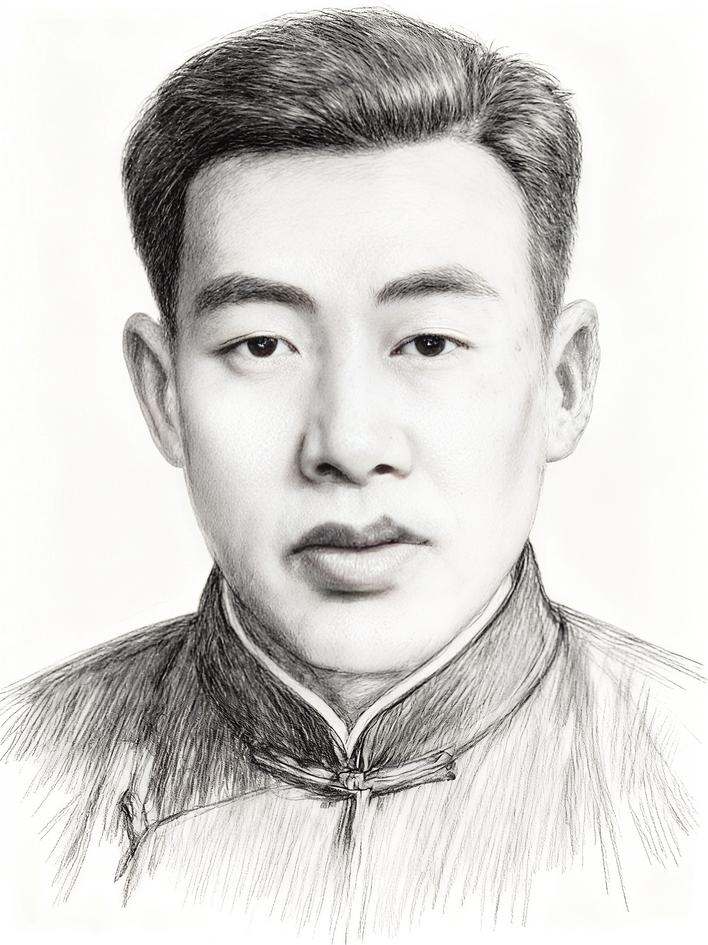

夏明翰(1900—1928) 出生于宜昌府归州署(今秭归县归州镇),1921年经毛泽东、何叔衡介绍加入中国共产党,早期著名革命活动家,1928年壮烈牺牲。2009年,夏明翰入选“100位为新中国成立作出突出贡献的英雄模范人物”。

湖北日报全媒记者 高伊洛 何凡 通讯员 周仕伟 余梦丽

“砍头不要紧,只要主义真。杀了夏明翰,还有后来人。”

9月28日,长江西陵峡畔,宜昌秭归归州夏明翰中学。为七年级新生开设的《归州文化》校本课堂上,全体学生正诵读《就义诗》。

“从小听着夏明翰的故事长大,《就义诗》我们每个归州人都会背。”702班学生薛雨萱说。

1900年,夏明翰出生于父亲居官的秭归归州。“夏明翰从小爱听母亲陈云凤跟他讲屈原的《橘颂》、岳飞的《满江红》。”夏明翰中学思政课教师向星介绍。

离开秭归后,夏明翰内心的火种愈燃愈旺,伴随他走向革命道路。

1921年,在毛泽东和何叔衡的介绍下,夏明翰加入中国共产党。1927年2月,应毛泽东邀请,他来到武汉全国农民运动讲习所,担任全国农民协会秘书长兼毛泽东的秘书。

1928年初,夏明翰任中共湖北省委常委。3月18日,他因叛徒出卖被捕,3月20日,英勇就义。就义前,他写下气壮山河的《就义诗》。

如今,秭归已是闻名全国的脐橙之乡,四季盛产鲜橙。老百姓依靠一个个橙子,逐梦新时代的致富路。夏明翰童年奔跑过的峡江边,建起一座崭新的县城。

昔日老归州,因三峡工程沉入江底。沿着峡江而建的新县城,设施完善。走在平坦的刷黑道路上,两侧是青砖黛瓦白墙的仿古民居,中小学校、中心医院、图书馆等公共设施齐全,高峡平湖景观尽收眼底。

为缅怀烈士,秭归县政府将归州中学更名为夏明翰中学,烈士事迹被纳入开学第一课。

信仰之光,赓续传承。

2021年4月20日,归州镇党史学习教育基地建成,以大量图片、珍贵文献资料讲述了夏明翰生平事迹。这里也是宜昌广大青年干部、学子们进行爱国主义教育的平台,每年接待过万人次的研学团队。

“归州生长着两种特产脐橙,一种叫中华橙,一种叫宗橙(忠诚)。”夏明翰中学青年教师向平说,烈士用生命铸就的信仰丰碑,与归州大地孕育的深厚文化底蕴,共同构成了奋进新时代的精神坐标。

不久前,在归州“橙才日”活动中,脐橙从业者胡金刚参观了夏明翰烈士纪念馆。活动结束后,他与归州签下合作协议——立志在2025年,为家乡销售脐橙5000万元。

“秭归四季有橙,我们四季有销路。”胡金刚介绍,“我们不仅做传统商超,直供果饮企业,还发力线上,业务拓展到东南亚。”目前,销售额已突破3000万元。

从“只要主义真”的信念,到“橙香富乡亲”的行动,秭归儿女踔厉奋发。

点燃洪湖地区土地革命火种孙子刘胜带领绍南村民发展虾稻特色产业

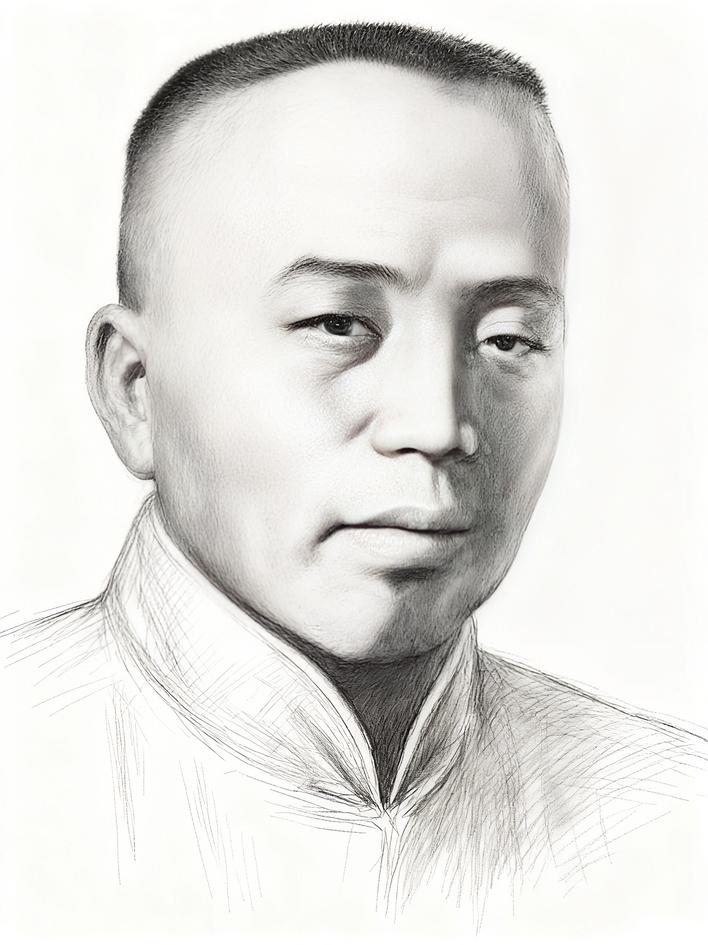

刘绍南(1903—1928) 洪湖戴家场人,1924年在武汉中华大学就读期间加入中国共产党。1926年,受党的委派回家乡从事农民运动。1927年9月,他组织领导了著名的戴家场暴动,打响了鄂中地区秋收暴动第一枪。1928年7月,英勇就义于戴家场。

湖北日报全媒记者 何辉 通讯员 曹冲 魏星

9月26日,离中秋节还有10天,洪湖市戴家场镇绍南村,51岁的刘胜缓步来到刘绍南烈士纪念馆,轻轻擦拭馆内的一尊铜像:“爷爷,您心心念念的‘新社会’已经实现……”

时间拉回到98年前。

1927年初秋,在八七会议精神指引下,我省各地党组织纷纷酝酿武装起义。

同年9月10日,正值中秋。当晚,刘绍南等率领共产党员和农民群众300余人在戴家场发动武装暴动,打响了鄂中地区秋收暴动第一枪,点燃了洪湖地区土地革命的火种。

1928年夏,由于叛徒告密,留守在洪湖的刘绍南被捕。任凭敌人百般酷刑与威逼利诱,他始终铮铮铁骨,岿然不动。同年7月23日,刘绍南英勇就义,年仅25岁。

英雄的洪湖人民并没有被吓倒,他们在中国共产党的领导下,掀起了更大规模的革命斗争,创建了以洪湖为中心的湘鄂西革命根据地。

1950年,刘绍南被追认为革命烈士,他所在的村子后来也更名为绍南村。他的事迹为经典歌剧《洪湖赤卫队》主人公韩英的角色塑造提供了丰富素材。

“大丈夫,要革命,立志创造新社会;为工农,谋幸福,粉身碎骨也肯为……”刘胜诵读完刘绍南在狱中写下的《回答敌人审问》,不禁泪水涟涟。“爷爷的生命虽然短暂,但他始终坚持共产主义信仰不动摇,这激励着我们后人不懈奋斗,为群众谋幸福。”

精神的力量早已穿越时空。

2021年,刘胜继承爷爷的遗志,回到家乡任绍南村党支部书记,带领村民发展特色产业,推动乡村振兴。

“洪湖水,浪打浪,洪湖岸边是家乡……水是洪湖的‘金字招牌’,我们发展产业要做足‘水文章’。”刘胜与村“两委”班子一起,立足村里实际,大力发展虾稻、水产养殖及莲藕产业。

已是金秋时节,村里的水稻即将进入收割期,金黄的稻穗随风摇曳。水塘边,大片已经泛黄的荷秆中,一位身着齐胸防水服的农人,正熟练地在淤泥里挖藕。

在村“两委”带领下,绍南村村民的日子越过越红火。4年来,绍南村村集体经济收入从10万元增长到21万元。

“村里还将引进风力发电,每年又能为村集体增收5万元。”刘胜说。

革命先烈以生命守护的这片土地,如今已成为乡村振兴美丽画卷。

“国家富强,产业兴旺,收入增长。爷爷,这应该就是您希望看到的‘新社会’吧!”刘胜再次向雕像深深鞠躬。

黄麻起义他带领徐海东等奋勇杀敌家乡“木兰游”正圈粉全球游客

吴光浩(1906—1929) 黄陂王家河街人。黄麻起义领导人,鄂豫边红军和苏区创建者,中国工农红军高级指挥员。1925年考入黄埔军校第三期。1926年加入中国共产党。毕业后参加北伐战争。1929年5月,吴光浩奉命赴河南商城领导起义工作途中遭敌伏击,英勇牺牲。

湖北日报全媒记者 黄磊 张竞恒 通讯员 黄宣 李环

9月26日,2025年风筝世界杯在武汉市黄陂区王家河街木兰草原举办,20余个国家和地区的50名顶尖选手逐梦天空。

不远处的长江支流滠水河畔,王家河街青云村吴光浩烈士陵园内,吴光浩的堂侄吴所新轻抚墓碑,向伯父诉说这些年来的家乡巨变。

“村民们的日子都好起来了。”吴所新说,现在,青云村里有了光伏产业;大伙儿种植黄桃、寿桃、柑橘等,搞起直播带货;村里还打算利用红色资源搞旅游,与周边木兰草原等景区连片发展。“伯父,您为之奋斗的生活,我们过上啦!”

吴光浩1906年出生于青云村。学生时代,他开始阅读《向导》《新青年》等进步书刊。

1925年,吴光浩考入黄埔军校第三期,翌年加入中国共产党。1927年,大革命失败,党的“八七”会议后,中共湖北省委派吴光浩领导鄂南起义、黄麻起义。1928年1月,工农革命军鄂东军改编为工农革命军第7军,吴光浩任军长,率部活跃在以木兰山为中心的广大地区。

1929年5月,吴光浩奉命赴河南商城领导起义工作途中遭敌伏击,英勇牺牲。

漫步在吴光浩故居,瞻仰其生平,湖北日报全媒记者留意到,彼时在吴光浩麾下参与起义的,不乏徐海东、王树声等开国大将。

如今,吴光浩曾奋斗过的土地,早已换了人间。

青云村内,水泥路修到了村民家门口;方便拍照打卡的稻田栈道、可供垂钓的围栏、游人漫步的沥青步道,均已建成投用。

村党支部书记熊兵介绍,村民靠着“一窝鸡”“一棚苗”“一塘鱼”当起了小老板。现在,青云村拥有“微产业”的村民达30余户,每户年收入达到10多万元。

吴所新今年78岁,曾在武汉开办制衣厂,2019年返乡后,精心打理着吴光浩故居和陵园。他说,每年都有万余人来到吴光浩故居和陵园瞻仰。“村民日子越过越红火,伯父泉下有知,可以安心了。”

如今的王家河街,是湖北省第一批宜居宜业和美乡村样板带,文旅发展势头强劲。18.5公里火塔公路,串起23个和美乡村。和美乡村与木兰草原等景区交相辉映,绘就“村在景中、景融村中”的画卷,每年480万全球游客慕名而来。

长江奔腾,初心如磐。吴光浩烈士当年所期盼的繁荣富强,正在家乡变为生动现实。这片土地上的人们传承英烈精神,在新时代续写农文旅融合发展新篇章。

三湾改编时他第一个站出来支持毛委员为修缮宛希先故居村民们拆下自家老屋砖瓦

宛希先(1906—1930) 黄梅下新宛大屋人。1925年加入中国共产党。1926年参加北伐。1927年参加湘赣边界秋收起义。起义部队到达三湾后,宛希先响应毛泽东的号召,第一个站出来表示坚决革命到底。1930年在江西永新县牺牲。

湖北日报全媒记者 曹雯 通讯员 吴慕枫 郑鉴峰 王晶

黄梅县下新镇宛大村的名字,始终与一位烈士紧密相连。

他,19岁入党,21岁参加秋收起义,并跟随毛泽东上井冈山,24岁不幸牺牲。在三湾改编时,他第一个站出来支持毛泽东将革命进行到底。他,就是井冈山上的尖兵宛希先。

“在三湾改编的关键时刻,21岁的他第一个站出来坚决支持毛委员。”在该村的宛希先红色革命文化馆内,讲解员黎常贵声音洪亮。

1927年9月,秋收起义部队抵达三湾村,部队士气低迷,前途未卜。毛泽东对官兵们说:“有愿意跟我走的,请站到左边来,我热烈欢迎;有愿意回家的,请站到右边去,我热烈欢送,并且发给路费!”

“当时现场寂静无声,”黎常贵还原着历史场景,“突然,宛希先举枪高呼:‘跟毛委员干革命,坚决到底!’他率先站到左边。”这关键一步,凝聚了军心,稳定了队伍。

那段峥嵘岁月,已成为宛大村的精神底色。每逢周末,文化馆内总能看到孩子们凝神倾听的身影。

村口的烈士陵园,青松翠柏守护着红色热土。宛希先红色革命文化馆内,百余件文物静默陈列——宛希先使用过的煤油灯仿制品、村民捐赠的革命时期粮票……“参观游客络绎不绝,高峰期日接待量超过300人。”文化馆管理员介绍。

不远处的宛希先故居,经修缮后保持着青砖黛瓦的原貌。“修缮用的砖瓦,很多是村民从自家老屋拆下捐出来的。”已退休的原村党支部书记宛亚文说。2023年,红色美丽村庄建设启动,村民踊跃捐物、腾地,自筹资金70余万元。

“从前外出奔波,如今在家门口就业,收入翻倍。”绿浪翻滚的茶垄间,62岁的村民石记芳用汗水丈量着生活的变迁。这片2021年落地的茶园,让23位村民“挣钱顾家两不误”,每年还为村集体贡献5万元收入。

村庄深处,3公里长的“重走长征路”体验步道即将贯通,沿途设有“飞夺泸定桥”“四渡赤水”等体验点。“‘十一’可试运营!”村党总支书记李铁明说,村里已与武汉、南昌的三家研学机构签约,预计年接待学生超万人次。

在研学基地建设现场,来自江西吉安的刘景文正与工人讨论施工细节。“宛希先烈士牺牲在我的家乡,如今我来到他的故里投资,仿佛完成了一场跨越时空的对话。”

目前,宛大村红色美丽村庄项目建设已投入2000万元,智慧停车场、百姓大舞台即将竣工。

从24岁烈士的坚定追随,到如今全村人的齐心奋斗,这片红色热土正书写着乡村振兴的新故事。

来源:湖北日报