群山环绕的团风县杜皮乡张家山(现杜皮村),苍松翠柏掩映之间,一方石碑——“鄂东抗日游击挺进队遗址”,镌刻着一段气壮山河的历史:1938年10月23日,中共鄂东特委和黄冈中心县委领导的湖北第一支人民抗日武装——鄂东抗日游击挺进队在此诞生,后改编为国民革命军陆军第二十一集团军独立游击第五大队。当年11月袭击日寇淋山河据点,打响了黄冈敌后抗日第一枪。

这第一枪振奋了鄂东军心民心,激发了黄冈民众的抗战热情,让民众看到了胜利的希望。

8月27日,记者来到团风县杜皮乡杜皮村,一路寻访鄂东抗日游击挺进队遗址、中共黄冈中心县委旧址、鄂东抗日游击挺进队成立纪念碑,回望在这片土地上曾经风雷激荡的战斗岁月。

连战告捷 抗日武装建奇功

1938年10月24日(黄州沦陷次日),中共黄冈中心县委在杜皮张家山正式打出“鄂东抗日游击挺进队”的旗号,队长张体学,指导员文祥。鄂东抗日游击挺进队成立后,即四处张贴《告黄冈父老同胞书》和宣传抗日的标语,鄂东抗日游击挺进队队伍迅速发展起来。

团风县档案馆副馆长程时祥介绍,独立游击第五大队的前身就是鄂东抗日游击挺进队,系抗战初期中国共产党在湖北地区组织和领导的最早的一支敌后抗日人民武装力量。

11月,鄂东特委副书记方毅率领鄂东抗日游击挺进队袭击了淋山河日军据点,打响了黄冈敌后抗日的第一枪。至12月,鄂东抗日游击挺进队共400余人。

1939年1月,鄂豫皖临时省委为使鄂东抗日游击挺进队取得“合法”名义,以解决给养问题,经与驻防大别山区的国民政府军第二十一集团军谈判商定,将鄂东抗日游击挺进队改编为“国民革命军陆军第二十一集团军独立游击第五大队”,并划定麻城夏家山、黄冈芦泗坳一带为其防区。

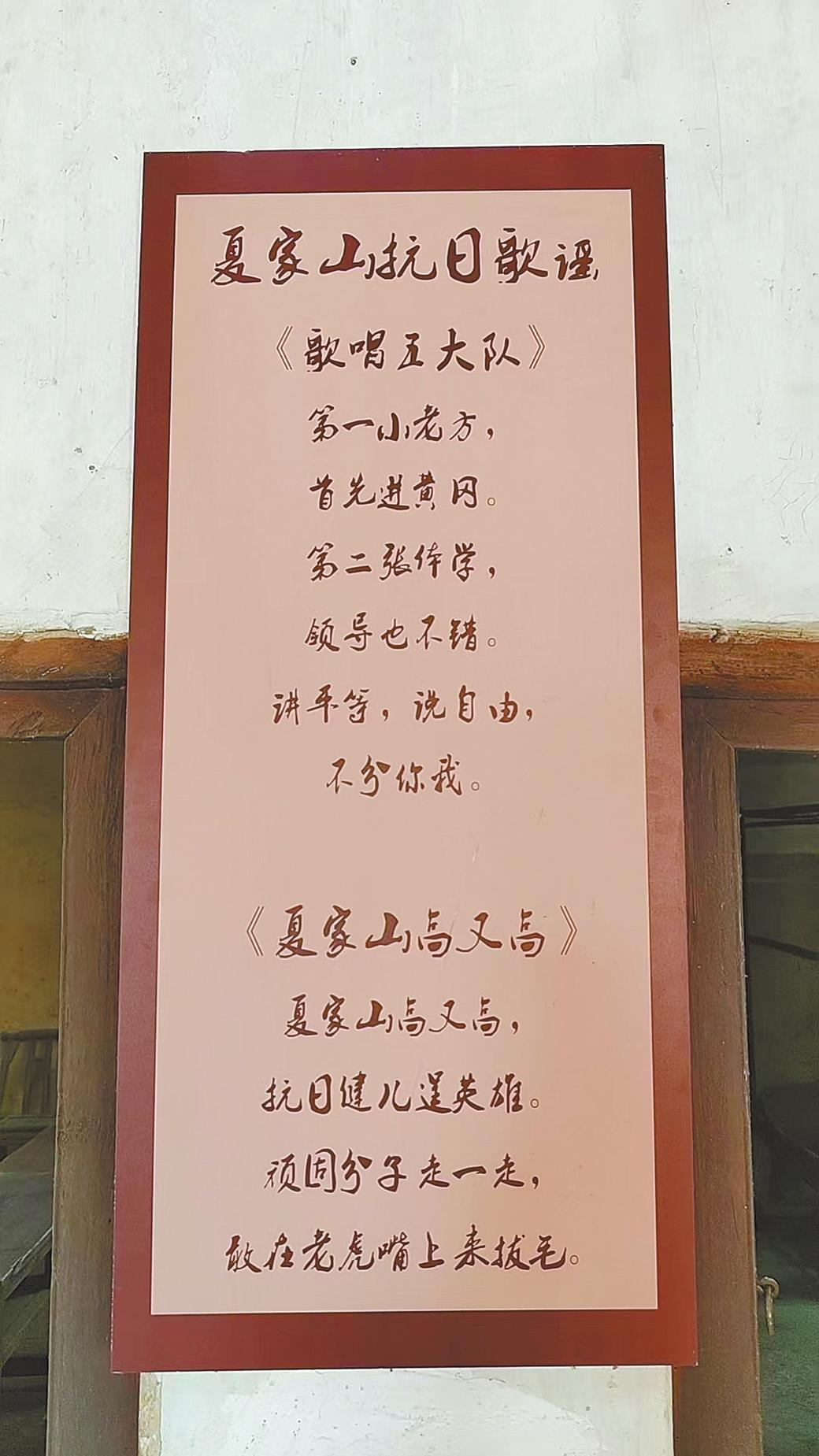

整编后的五大队共有4个中队730余人,大队长张体学,副大队长丁宇宸,政治处主任文祥。五大队组建的同时,成立了五大队军政委员会,作为党的领导机关,统一领导五大队及其活动区域的军事、政治和党的工作,书记方毅(1939年2月谭希林接任),副书记刘西尧。1939年4月,刘西尧接任军政委员会书记,张体学任副书记。随后,鄂豫皖区党委陆续派来汪进先(任副大队长)、吴林焕(任参谋长)、熊桐柏等原红军干部前往五大队工作。五大队官兵大部分驻扎于麻城夏家山、黄冈芦泗坳一带,在黄冈鹅公包、龙王山、回龙山,麻城徐古,浠水何家寨等地也有少部分队伍驻扎。

独立游击第五大队成立伊始,便深入敌后,主动出击日军。1939年1月3日,(武)汉麻(城)公路和柳界公路沿线据点的日伪军2000多人,分三路“扫荡”大崎山一带。其中两路进攻国民党“鄂东游击总队”所属的保安第八团防区,一路进攻五大队防区。保安八团稍作抵抗便逃进山丛中。五大队则在张体学、丁宇宸指挥下,兵分三路进行反“扫荡”:一路支援保八团;一路插入新洲、柳子港等地袭击日伪据点;另一路在糍粑垴、象棋山和沙河以东、蔡家河以北的山地中,用“麻雀战”等游击战术,连续与日伪军周旋一整天。在当地群众的支援下,击毙日伪军10余人,并且镇压了带领日军进山的汉奸,逮捕了新洲伪维持会长,粉碎了日军进山“扫荡”的计划。

“夜袭宋家墙日军据点,是五大队打的一场漂亮仗,轰动了整个鄂东。”程时祥讲述,1939年2月,五大队又一举拔除了宋家墙日军据点。

宋家墙位于武汉至团风、黄州的公路线上,日军一个小队盘踞在公路边的制高点,守卫这段公路上的一座大桥。制高点四周是水壕,水壕岸边上又围了铁丝网,进出要通过吊桥。五大队中队长漆少川通过地方党组织详细侦察了日军据点的情况后,请来当地群众带两个战士趁夜晚潜入据点,以集束手榴弹将驻守据点的12名日军全部击毙。

此后,五大队还袭击了方高坪、宋埠、中馆驿等日军据点,火烧了巴铺大桥,并在公路上多次伏击来往日军,破坏日军交通线,极大地振奋了当地群众的抗日情绪。

在中共黄冈中心县委旧址,记者看到一件件五大队曾经使用的手枪、手榴弹,见证着当年五大队抗击日寇的英勇无畏。

到1939年6月,五大队已发展到11个中队、1个机炮排。全大队总计1300余人,对内称为独立团,编成3个营,熊桐柏、刘传贤、漆少川分别担任各营营长。

“夏家山事件”后,五大队被迫进行反击并分路突围。经过激烈战斗,五大队大部突围至罗(山)礼(山)边大小鸡笼山同新四军游击第六大队会合。其三营一部则转移至王家坊一带开辟沿江湖区抗日民主根据地,先后改建为黄冈 县游击大队和新四军五师十四旅。以王家坊、莲湖畈为核心的抗日民主根据地也成为党领导的华中地区抗战主力部队最重要的兵源基地、情报基地和钱粮基地。

代代传承 红色精神永流传

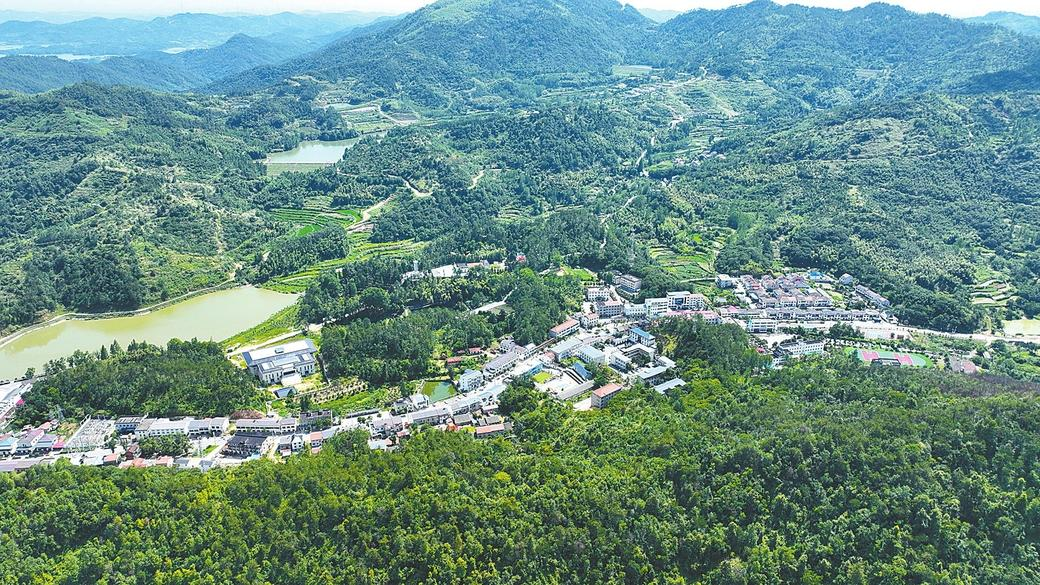

“通过发展红色旅游和绿色经济,村民们有事做了,荷包鼓了,心情舒畅了!”杜皮村村民漆友枝高兴地告诉记者,“红绿”融合为这个革命老村的振兴注入了强劲动能,山区村享受到了红色资源、生态效益带来的经济收益。

发展是最好的缅怀,传承是最好的纪念。近年来,杜皮村紧扣乡党委“红色传承绿色发展”主基调,发挥红色资源优势,不断加强对红色历史宣传力度,在推动革命精神代代传承的同时,着力构建红色旅游圈,发展红色旅游、乡土文化旅游,吸引八方游客。

杜皮乡杜皮村支书易铖铖介绍,通过建设杜皮村红色研学基地,重点完善镇区服务功能,打造红色主题小镇,以黄冈革命烈士陵园、烈士纪念馆、中共黄冈中心县委旧址、鄂东抗日五大队成立旧址、红军广场等为核心,整合红色资源,打造集红色传统教育、国防科普体验、红色湾组小剧于一体的综合性研学实践基地,成为“武鄂黄黄”都市圈红色研学热门地。今年3月投入运营,接待研学学员5批次2000人次,未来将申报省级研学基地,让更多人关注和了解革命历史,守护好红色记忆,成为黄冈红色文化传播与爱国主义教育的重要平台。

红色研学基地的建成不仅为青少年及社会各界提供沉浸式的红色教育平台,丰富了教育形式,将课堂知识与实践体验相结合,培养其社会责任感和担当精神,更带动了杜皮乡餐饮、住宿业态蓬勃兴起,帮助村民实现就近就业,吸引外来投资,推动相关产业发展。像杜皮村的茶叶、豆腐等特色产品,借助研学人流打开销路,让农民分享到红色产业发展的红利,实现了“红色资源”向“金色效益”的转化,走出了一条集体经济与农民收入双增的乡村振兴新路。

来源:黄冈市融媒体中心 记者 吴浩 李奕漫 通讯员 邓义 邓慧枫