和第一场辩论不同,一开场,希拉里和特朗普回避了“礼节性”的握手。双方围绕着特朗普侮辱女性的“录音门”、希拉里的“邮件门”、恐怖主义、叙利亚问题以及少数族群等问题展开了激烈的辩论。

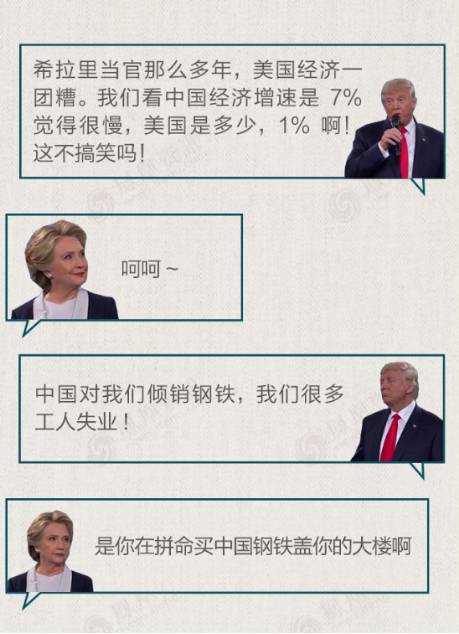

第二次辩论期间,中国再次被提及:

此前举行的两人首场辩论,开场五分钟后中国就被搬了上来。失业率升高、贸易逆差激增、气候变化……两人把美国遇到的所有问题都归咎于中国。

事实上,在美国总统大选中,拿中国说事绝不是什么新鲜事。

自中国进入美国人的“全球视野”以来,似乎中国话题或者中美关系都会成为候选人炮轰的对象。

事实上,从1949年新中国成立,到朝鲜战争,再到美国的麦卡锡主义时期,“谁丢掉了中国?”一直是美国社会辩论中频频出现的话题。

在1952年的总统辩论中,当时,被艾森豪威尔指定担任副总统竞选伙伴的尼克松指责当时的杜鲁门政府应该为“丢掉了中国”负责。

肯尼迪vs尼克松电视辩论

中国也出现在1960年美国历史上总统大选的首度电视辩论中,“如何协防台湾”是当年辩论的一个主题。当年,民主党总统候选人肯尼迪在辩论中脱口而出了两个白人世界几乎没有人听过的地理名词——金门和马祖,肯尼迪要当时一心想“复国”的蒋介石放弃这两个战略要塞。

里根vs卡特电视辩论

1980年的竞选活动中,里根一直不遗余力地攻击与中国建交的卡特总统。他在竞选中提到,如果他当选,他将支持重建与台湾的“官方关系”,继续称台湾为“中华民国”。

在1988年的美国总统辩论中,共和党总统候选人老布什以中国为例,解释美国为何要对苏联在经济上实施激励政策。他称,中国正朝好的方向发展。

克林顿vs老布什电视辩论

美国总统大选中,对中国的指责最严重的一次恐怕是在1992年。当时的民主党候选人是比尔•克林顿,他和民主党认为,中国问题是老布什的软肋,所以对老布什的抨击,非常严厉。

1996年的总统电视辩论中,中国也是被偶尔提及,克林顿强调如何为美国企业创造公平竞争环境时,谈到了知识产权在中国的情况。

2000年,小布什在竞选中称中国是“战略竞争者”而非克林顿政府所说的“战略伙伴”,并表示要对中国采取更加强硬的贸易政策以及与台湾建立更加密切的关系。但是,在正式的总统电视辩论中,中国只是在涉及到全球变暖的问题中出现。

2004年,如何处置伊朗和朝鲜是总统辩论的议题之一。竞选连任的小布什多次提及中国可以帮助解决朝鲜核问题。他说:“我们现在与朝鲜展开新一轮对话,不仅包括美国,还有中国。”

作为挑战者的民主党候选人克里也认为中国会在朝鲜问题上与美国合作。

奥巴马vs麦凯恩电视辩论

2008年的总统大选辩论中,中国被当成美国的债主以及竞争者被多次提及。2008年,美国深陷金融危机,许多相当大型的金融机构倒闭或被政府接管。大选主要围绕经济问题展开,限制政府开支被认为是解决经济困境的办法之一。

共和党总统候选人麦凯恩说:控制开支应该是很重要的一部分。原因是,我们之所以陷入目前的困境就是因为开支失去了控制,我们欠中国很多钱。

当时的民主党总统候选人奥巴马说:与此同时,我们也面临挑战,比如中国。 我们从他们那里借了很多钱。他们在拉丁美洲、亚洲和非洲都很活跃。他们在这些地区的存在与我们的缺席正好形成对照,因为我们将太多的精力都投到了伊拉克。

奥巴马vs罗姆尼电视辩论

和他们的前辈们一样,从竞选广告、演讲集会到电视辩论,奥巴马和罗姆尼似乎在华立场上“斗狠”。各种论调归根结底不过一句,美国眼下困境的肇因之一在中国。在奥巴马方面,矛头主要集中在为美国人“重夺”流失给中国的制造业工作岗位、在贸易领域对中国所谓“不公平竞争”加大追查力度;在罗姆尼方面,其最出位言论是强调入住白宫首日就将把中国列为“汇率操纵国”,在就业、军事、人权等领域均抨击奥巴马现有对华政策“心太软”。

无论美国总统候选人在竞选中如何承诺要对中国强硬,但是一旦当选,“实用主义”外交政策却占了上风。奥巴马、小布什、克林顿、里根和尼克松都是很好的例子。

奥巴马竞选时,中国被当成美国的债主以及竞争者被多次提及。当选后,他非常重视中美关系,与中国展开全方位合作。

竞选中曾高呼中国是美国的“战略竞争者”的小布什,在“9•11”恐怖袭击后,他称中国是“利益相关者”,主张应该继续与中国交往,鼓励其融入国际社会,成为负责任的大国。

克林顿上任之初对中国采取了一系列了强硬措施,在1996年的大选中,克林顿希望同中国建立“战略伙伴”关系。在克林顿担任总统的八年间,美国政府每年都在延续中国的贸易最惠国待遇。

里根上台后,中美签署第三个联合公报,美国承认中华人民共和国政府是中国的唯一合法政府,并承认中国的立场,即只有一个中国,台湾是中国的一部分。

尼克松更是极具讽刺意味,他后来成为第一位访问中国的美国总统。

请输入验证码